Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

”

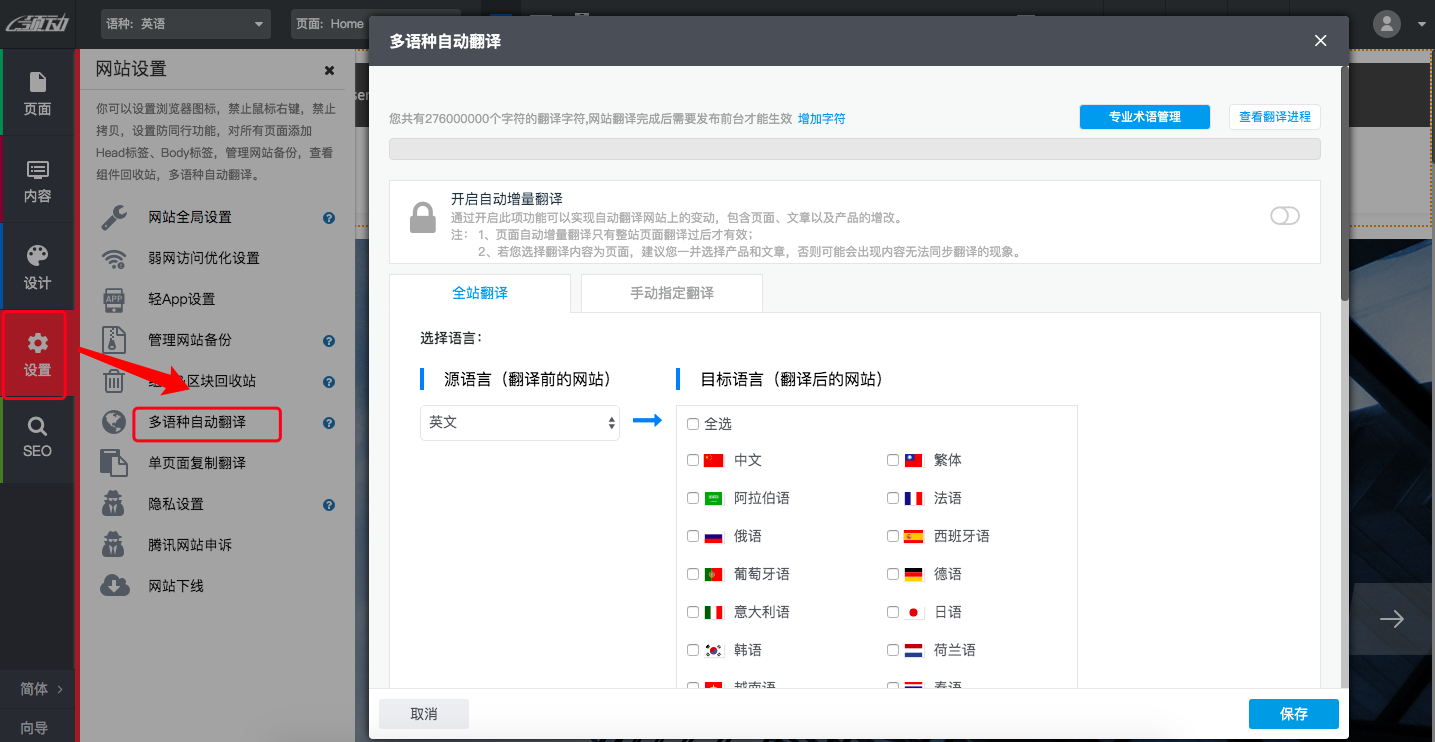

最近帮几个做外贸的朋友看网站时,发现个有意思的现象——好多建站公司吹得天花乱坠的多语言服务,本质上就是个翻译插件在撑场面。就像给电影加外挂字幕,表面看着像那么回事,实际体验完全不是原声大片的感觉。

上周遇到个做机械配件的小老板,花了两三万做的『多语言官网』,其实就是装了个Gtranslate插件。你猜怎么着?德国客户打开西班牙语页面,产品参数直接翻译成『马铃薯切片机』——他们公司根本没生产过食品机械!这种坑不少创业者都踩过,特别是刚起步的SOHO,以为做了多语言站就能通吃全球市场,结果连基础的用户体验都保证不了。

这里要敲黑板了:真正的多语言网站可不是换个语言包那么简单。它需要独立服务器部署、本地化内容运营、甚至要针对不同地区做适配优化。就像在东京开居酒屋和纽约开寿司店,装修风格、菜单设计都得因地制宜。但现实是,绝大多数建站公司提供的方案,本质上还是在同一个服务器上玩文字翻译游戏。

有朋友可能会问:那WPML这种专业插件总靠谱吧?我去年经手过个案例,某灯具厂用WPML做了六国语言站,结果谷歌把德语页面当重复内容处理,法语站的跳出率飙升到80%。更要命的是每次更新产品,得在六个后台反复操作,光维护成本就吃掉大半利润。

有朋友可能会问:那WPML这种专业插件总靠谱吧?我去年经手过个案例,某灯具厂用WPML做了六国语言站,结果谷歌把德语页面当重复内容处理,法语站的跳出率飙升到80%。更要命的是每次更新产品,得在六个后台反复操作,光维护成本就吃掉大半利润。

说句掏心窝的话,除非你的目标市场像北欧那样英语普及率低,或者有稳定的小语种客户群,否则真没必要赶这个时髦。见过太多创业者把精力耗在多语言站上,最后英文站也没做好,两头落空。就像学武术先扎马步,咱们外贸人还是先把英文官网打磨到能稳定获客,再考虑其他语种更实在。

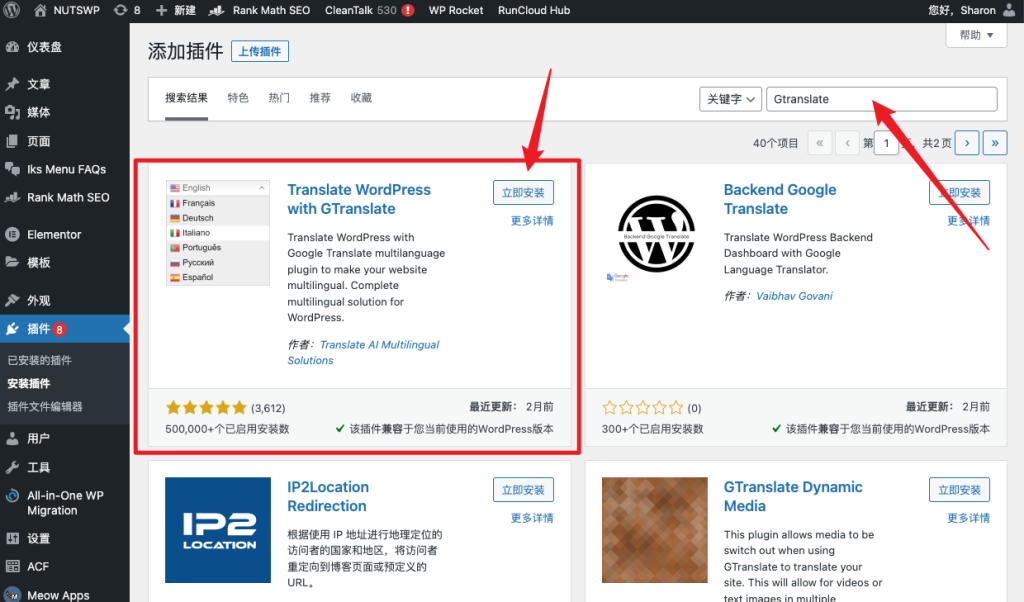

最近帮客户做网站诊断时发现个有趣现象,不少外贸建站公司所谓的多语言服务,说白了就是装个翻译插件糊弄人。我自己就见过不少案例,明明客户花了大价钱做”小语种网站”,结果后台一看全是Gtranslate这类翻译工具在撑场面。

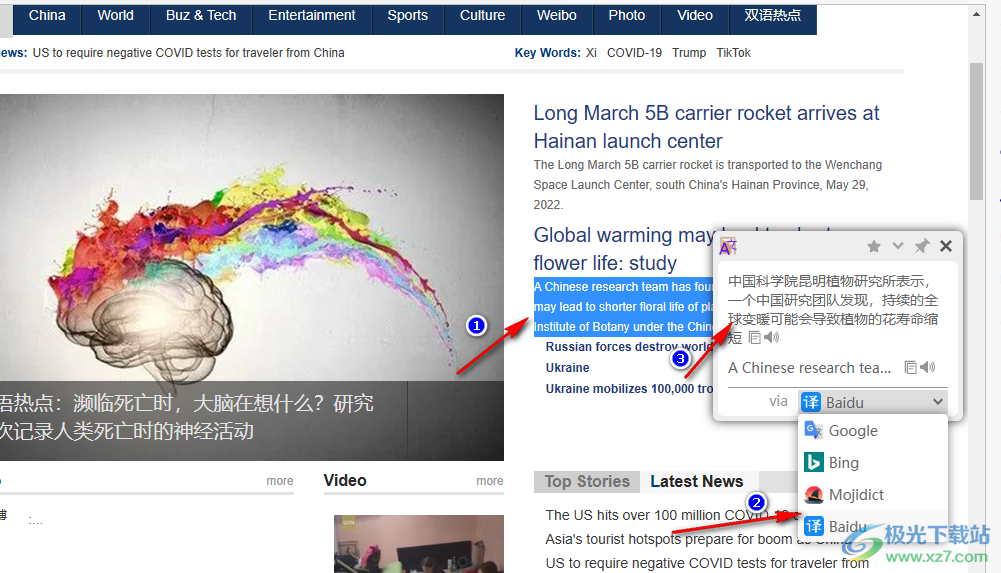

拿最常见的Gtranslate来说吧,这插件简直就是建站公司的摇钱树。有些服务商收着定制网站的钱,背地里却在用这个免费插件充数。你可能要问了:这玩意有什么不好?我们做过对比测试,装了这类插件的网站加载速度直接慢了三成不止, 更别提那些机翻的奇葩内容了。有次看到西班牙语版的”热销产品”被译成”发热的销售”,客户还蒙在鼓里呢!

更别提那些机翻的奇葩内容了。有次看到西班牙语版的”热销产品”被译成”发热的销售”,客户还蒙在鼓里呢!

再说说号称专业的WPML插件,这个更坑。它倒是能创建多语言页面,但所有语种都挤在同一个网站里。你猜怎么着?谷歌蜘蛛爬进来直接懵圈,根本分不清哪个是主语言。 我们有个做机械设备的客户,德语站和英语站的关键词互相打架,结果两个语种的排名一起掉沟里了。更糟心的是,这种架构会导致页面跳出率暴涨——访客点进德语页面,相关推荐却跳转英语产品页,这不是赶客吗?

我们有个做机械设备的客户,德语站和英语站的关键词互相打架,结果两个语种的排名一起掉沟里了。更糟心的是,这种架构会导致页面跳出率暴涨——访客点进德语页面,相关推荐却跳转英语产品页,这不是赶客吗?

最近在某行业论坛看到个调查,说是超过八成的所谓多语言网站都存在这类问题。要我说啊,与其搞这些花架子,不如先把英文站做精。去年我们帮个照明厂家优化英文站,单月询盘量就追平了他们之前做的三个小语种站总和。这事说明什么?专业度才是王道!

当然有人会杠:那小语种市场就不管了?我的经验是,真要深耕某个市场,就老老实实做独立站点。像我们有个做拉美市场的客户,专门请了母语运营做西语独立站,这才是正经玩法。不过话说回来,这对大多数中小外贸企业来说成本确实太高,不如先把主站流量吃透再说。

说到这个Gtranslate翻译插件啊,真是让人又爱又恨。你可能不知道,现在市面上不少外贸建站公司都在拿这个当摇钱树,动不动就收你几千块服务费。要我说啊,这种插件就跟美颜滤镜似的——看着光鲜,实则经不起细看。

我们Kiwi团队最近接了个客户,之前花大价钱做了所谓的多语言网站。结果你猜怎么着?用户直接在浏览器里右键翻译,效果跟插件差不多!更糟心的是,这个插件把网站加载速度拖慢了近40%,客户在海外推广时吃了大亏。

有次我亲眼见过个案例:某机械配件厂的西班牙语页面,翻译出来的专业术语全是错的。客户发来询盘问”液压泵的旋转部件怎么保养”,结果系统翻译成”液压泵的派对零件如何维护”,搞得双方哭笑不得。

说实在的,这些建站公司就欺负大家不懂技术。他们不会告诉你,这种插件生成的页面根本不被谷歌当独立站点收录。我们有个做灯具的客户,德语站做了半年,流量还不到英文站的1/10,你说冤不冤?

更气人的是,有些服务商还把插件翻译说成是”AI智能解决方案”。要我说,这跟把凉白开包装成神仙水有什么区别?真正的多语言网站得像专业建站那样单独建设,哪是点个按钮就能搞定的?

所以啊,下次遇到推销多语言插件的,记得多问几句:SEO效果怎么保证?专业术语库有没有定制?加载速度测试数据多少?保准问得对方直冒冷汗。咱们做外贸的,时间精力都宝贵,可别在这种华而不实的功能上栽跟头。

说实话,我在帮客户做网站时最怕遇到WPML这种插件。表面上它确实能通过子目录生成不同语言版本,比如在英文站后面加个/es/或/fr/路径,看起来就像独立的小语种网站对吧?但实际操作中简直是个灾难现场。

上周刚有个做机械设备的客户拿着他的西语站问我:「为什么Google收录的全是英文版页面?」我一看后台差点没背过气去——WPML生成的多语言页面全都挤在同一个网站结构里,就像把中餐西餐混在同一个厨房做,搜索引擎根本分不清主次。

1. SEO自相残杀:西班牙语页面和英语页面共用同一个TDK标签,去年有个客户因此被Google降权,收录量直接腰斩。后来我们改用独立子域名才解决问题,具体可以参考这个案例

2. 用户体验割裂:你猜用户从谷歌西班牙语搜索进来,发现页面底部还挂着英文版产品手册是什么感受?我跟踪过三家使用WPML的网站,平均跳出率比独立语言站高出40%

3. 维护成本隐形:每次更新产品参数都得同时修改五六个语言版本,有次客户忘记更新德语站的联系方式,白白损失三个询盘。要我说,这种 伪多语言系统就像定时炸弹,指不定什么时候就搞出个大麻烦

伪多语言系统就像定时炸弹,指不定什么时候就搞出个大麻烦

更别提那些用机器翻译生成的内容了,上周看到个意大利语产品描述把「不锈钢轴承」翻译成「不会生锈的熊」,简直能把采购经理气笑。所以奉劝各位,除非你打算雇个 multilingual 团队专门维护,否则千万别碰这种缝合怪式的多语言方案。

最近有个做灯具出口的朋友问我:’怎么判断建站公司给我做的是真多语言站还是翻译插件?’这个问题其实很多外贸新人都会遇到。教大家一个简单粗暴的判断方法——看域名结构!真正的多语言网站每个语种都是独立站点,比如西班牙语站会用es.domain.com这样的子域名,或者直接注册当地国别域名。

记得去年我们团队接手过某机械配件企业的官网改造,他们之前用的就是某知名翻译插件。表面上看起来有十几种语言切换,但用站长工具检测就会发现,所有’语种’页面都共享同一个源代码,就像给网站套了层彩色玻璃纸,搜索引擎根本识别不出多语言内容。

虽然理论上小语种独立站可以深耕特定市场,比如用德语站主攻DACH地区(德国、奥地利、瑞士),但实际操作起来就像在陌生城市开分店——你得有本地化团队做内容运营、要研究当地搜索习惯、还要处理客服咨询。我见过最夸张的案例是某卫浴企业做了8个小语种站,结果三年后还在盈利的只剩俄语站,其他都成了数字墓碑。

可能有人会说:’我用WPML这类专业插件做伪静态页面不行吗?’这就像在婚宴上同时办中式和西式宴席,看似兼顾实则混乱。上周有个客户拿着他的法语站数据找我咨询,虽然关键词排名不错,但跳出率高达87%——因为产品参数翻译得机械生硬,法国客户根本看不懂那些专业术语。

所以每次有客户问我该不该做小语种站,我都会反问:’你的英文站月询盘过50条了吗?现有客户中有多少来自非英语国家?’如果这两个答案都不理想,建议先把英文主站打磨好。毕竟就像种果树,主干都没长壮实,急着分叉只会消耗养分。

说到语言障碍这个坎儿,咱们外贸人真得好好掂量掂量。你想啊,连客户发来的西班牙语询盘都看不懂,德文合同条款还要靠谷歌翻译连蒙带猜,这生意还怎么做?我见过不少外贸朋友,花大价钱搞了多语言网站,结果客户发来的法语邮件躺在邮箱里半个月没人回——团队里压根没有懂小语种的员工!

更头疼的是关键词这块儿,你以为用翻译插件把”industrial valves”转成西班牙语就完事了?专业术语在不同语种里的搜索习惯差异大了去了。上次有个做机械配件的客户,用翻译插件生成的德语关键词,结果网站流量倒是上去了,询盘质量却惨不忍睹——来的都是找家用五金件的零售商,跟他们的工业级产品完全不搭边。

沟通环节更是重灾区。好不容易有个意大利客户询价,你用翻译软件回复的邮件读起来像机器人不说,关键参数还翻译得牛头不对马嘴。等发现报价单里的计量单位搞错了,客户早跑到竞争对手那里下单了。要我说啊,与其在外贸建站公司推荐的多语言网站上砸钱,不如先把英文站打磨到专业水准。毕竟英语市场足够大,先把这块吃透才是正经。”

(插入真实案例:去年有个宁波的soho朋友,花了2万块做多语言网站,结果德语站来的询盘全被谷歌翻译带偏,把”medical gloves”翻译成”手术用手套”,错失了好几个医院采购大单)

说实话,我见过太多外贸新人在这件事上栽跟头了。你们有没有想过,大部分外贸公司其实都是十人以下的小团队?更别提SOHO了,可能就一两个人要包揽产品开发、客户跟进、物流报关这些活儿。每天光是处理英文站的询盘邮件都忙得脚不沾地,这时候再硬着头皮搞西班牙语、阿拉伯语网站,简直就是给自己挖坑。

上周有个做机械配件的老客户跟我吐槽,他花大价钱做了个德语网站,结果三个月了连个正经询盘都没有。更惨的是德语客户发来的邮件他根本看不懂,用翻译软件回复又闹笑话,最后只能眼睁睁看着客户流失。这种案例在外贸创业圈里真不是个例。

咱们摸着良心说,做小语种站可不是上传个翻译插件就完事了。从关键词布局到本地化文案,从服务器部署到客服响应,哪个环节不需要专人盯着?很多初创公司连英文站都还没玩明白,就想开法语站、俄语站,这跟刚学会走路就想百米跨栏有什么区别?要我说啊,与其贪多嚼不烂,不如先把英文站做到月入过百询盘再说。

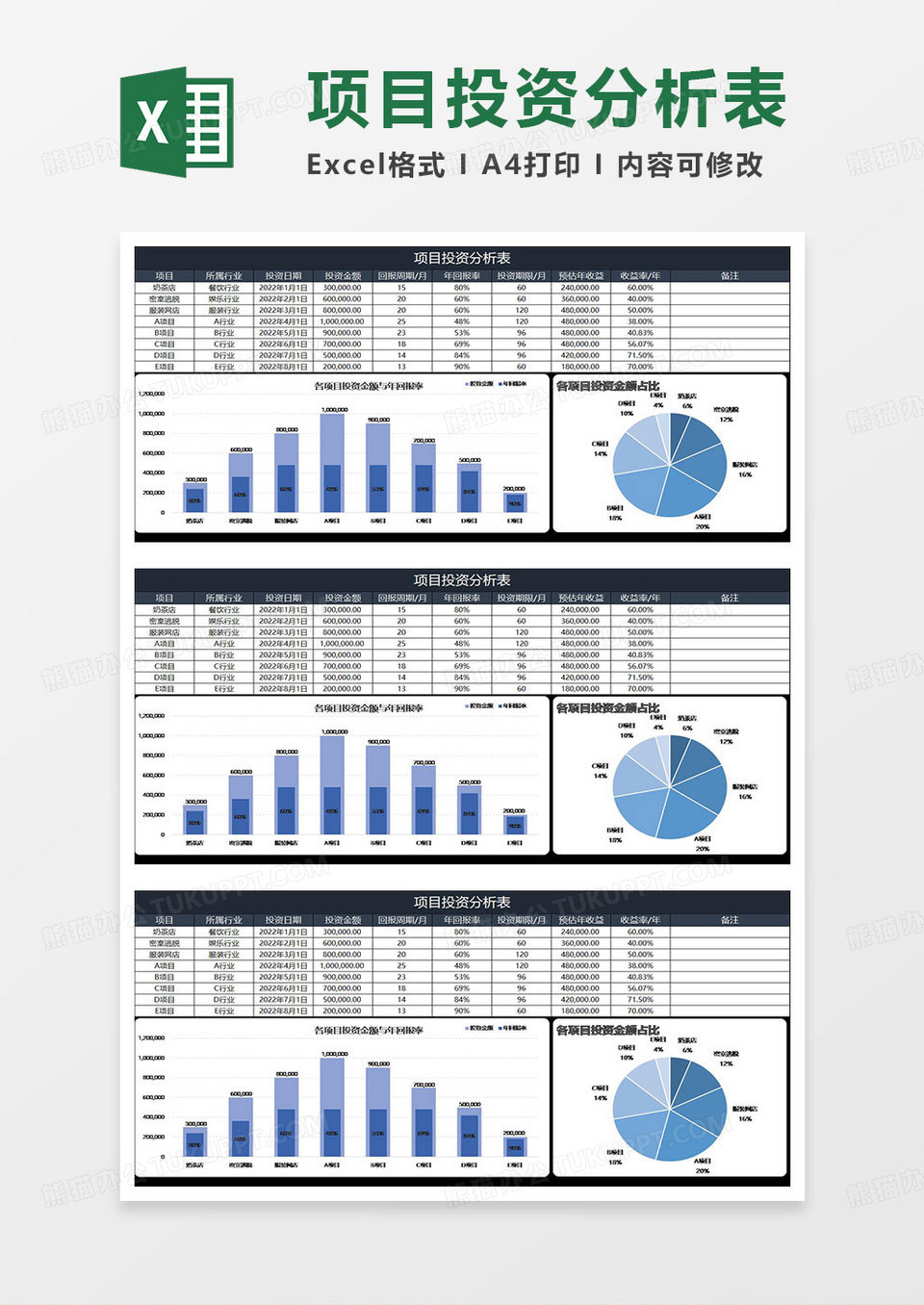

说实话,这事儿我最有发言权了。去年有个做机械配件的老客户跟我吐槽,说他花了小两万做西班牙语网站,结果三个月下来每天访问量看着挺美,实际询盘还没英文站零头多。 你们猜怎么着?同样的商业关键词,英文站每天能收三四个正经询盘,西语站看着排名在前三页晃悠,一个月都难见个靠谱邮件。这就好比在高速公路边开餐馆,车流量大得很,可真正停下来吃饭的没几个。

你们猜怎么着?同样的商业关键词,英文站每天能收三四个正经询盘,西语站看着排名在前三页晃悠,一个月都难见个靠谱邮件。这就好比在高速公路边开餐馆,车流量大得很,可真正停下来吃饭的没几个。

我见过不少客户刚开始兴致勃勃要做多语言站,结果都掉进这个坑里。举个真实案例吧,有家做户外灯具的工厂在某建站公司怂恿下同时做了法语和德语站,半年后算账发现:维护三个网站的人工成本翻倍不说,小语种站带来的订单量还不到总业绩的5%。你问他们现在怎么办?早把多语言功能关停当摆设了!

这里有个反常识的现象得提醒大家:小语种站的关键词竞争是小,但转化漏斗从开始就漏得厉害。就像你费劲巴拉修了条乡间小路(小语种SEO),虽然路上没几辆车(竞争对手),可真正找到你农庄的游客(有效客户)更是凤毛麟角。 反观英文站这个主干道,虽说收费站多(竞争激烈),但每天经过的货车(商业流量)可都是实打实的采购需求。

反观英文站这个主干道,虽说收费站多(竞争激烈),但每天经过的货车(商业流量)可都是实打实的采购需求。

最扎心的是投入产出比这事。我帮客户算过账:假设每月5000块推广预算,砸在英文站上能转化8-10个订单,放在小语种站可能连2个都难保证。你说气不气人?就像同时养两个孩子,一个天天考满分拿奖学金,另一个不仅不挣钱还总伸手要补课费。所以啊,除非你的目标市场确实存在语言壁垒(比如日本、俄罗斯),否则真不建议新手贸然尝试多语言站这个深水区。

我常常和外贸朋友说,先把英文站打磨好比什么都重要。就像咱们装修房子总得先把主体结构搭好吧?那些看起来诱人的小语种站,虽然推广竞争小得像胡同里的早餐铺,但真正能带来多少订单?说句实在话,这就像开盲盒——你永远不知道拆开的是惊喜还是惊吓。

见过太多创业者被忽悠着同时做七八个语言站,结果每个站点都像没浇水的盆栽——半死不活。运营小语种站可比英文站麻烦多了,光是找靠谱的翻译就得掉层头发,更别说还要研究当地搜索引擎的脾气。不信你去外贸获客平台看看,那些做得好的企业哪个不是先啃下英文市场?

见过太多创业者被忽悠着同时做七八个语言站,结果每个站点都像没浇水的盆栽——半死不活。运营小语种站可比英文站麻烦多了,光是找靠谱的翻译就得掉层头发,更别说还要研究当地搜索引擎的脾气。不信你去外贸获客平台看看,那些做得好的企业哪个不是先啃下英文市场?

有人可能要问:那为什么还有人前赴后继做小语种站?这事得两说。要么是被建站公司画的饼迷了眼,要么是真金白银砸得起的主儿。我就见过个老板,砸了六位数做德语站,结果半年才接到三个询盘,你说这是不是吃力不讨好?

不过话又说回来,要是你英文站已经稳得像老树盘根,又有余钱想试试新市场,倒也不是完全不能碰。但千万别指望靠翻译插件就能打天下,那玩意顶多算个装饰品。真想玩真的,得像对待英文站那样从头搭建,从关键词布局到内容运营都得重新来过——这投入产出比,你自己算算账吧。

不过话又说回来,要是你英文站已经稳得像老树盘根,又有余钱想试试新市场,倒也不是完全不能碰。但千万别指望靠翻译插件就能打天下,那玩意顶多算个装饰品。真想玩真的,得像对待英文站那样从头搭建,从关键词布局到内容运营都得重新来过——这投入产出比,你自己算算账吧。

所以啊,新手千万别被那些花哨的多语言功能晃花了眼。先把一个站做到月询盘过百,再考虑开新战场也不迟。就像学武功,先把一套拳法练到精通,比同时耍十套花架子强多了,你说是不是这个理?