Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

”

最近跟几个外贸老板聊天,发现个挺有意思的现象——疫情放开后大伙儿反而更纠结了。就像上周老王说的:『守着国际站吧,总觉得钱花得不明不白;要撤吧,又怕错过什么新机会。』这种两难处境,让我想起去年帮一家建材企业做诊断时看到的场景 。他们每月烧着几万块的直通车,询盘量倒是不少,但转化率低得让人心疼。后来我们发现,问题出在运营团队对目标市场的理解还停留在三年前。

。他们每月烧着几万块的直通车,询盘量倒是不少,但转化率低得让人心疼。后来我们发现,问题出在运营团队对目标市场的理解还停留在三年前。

说到这儿,可能你会问:那合格的国际站运营到底该会啥?要我说啊,光是会传产品开直通车可不够。记得刚入行那会儿,我也以为掌握了后台操作就是全部,直到有次被客户问到FOB和CIF的区别当场卡壳,才明白这里面的门道深着呢。

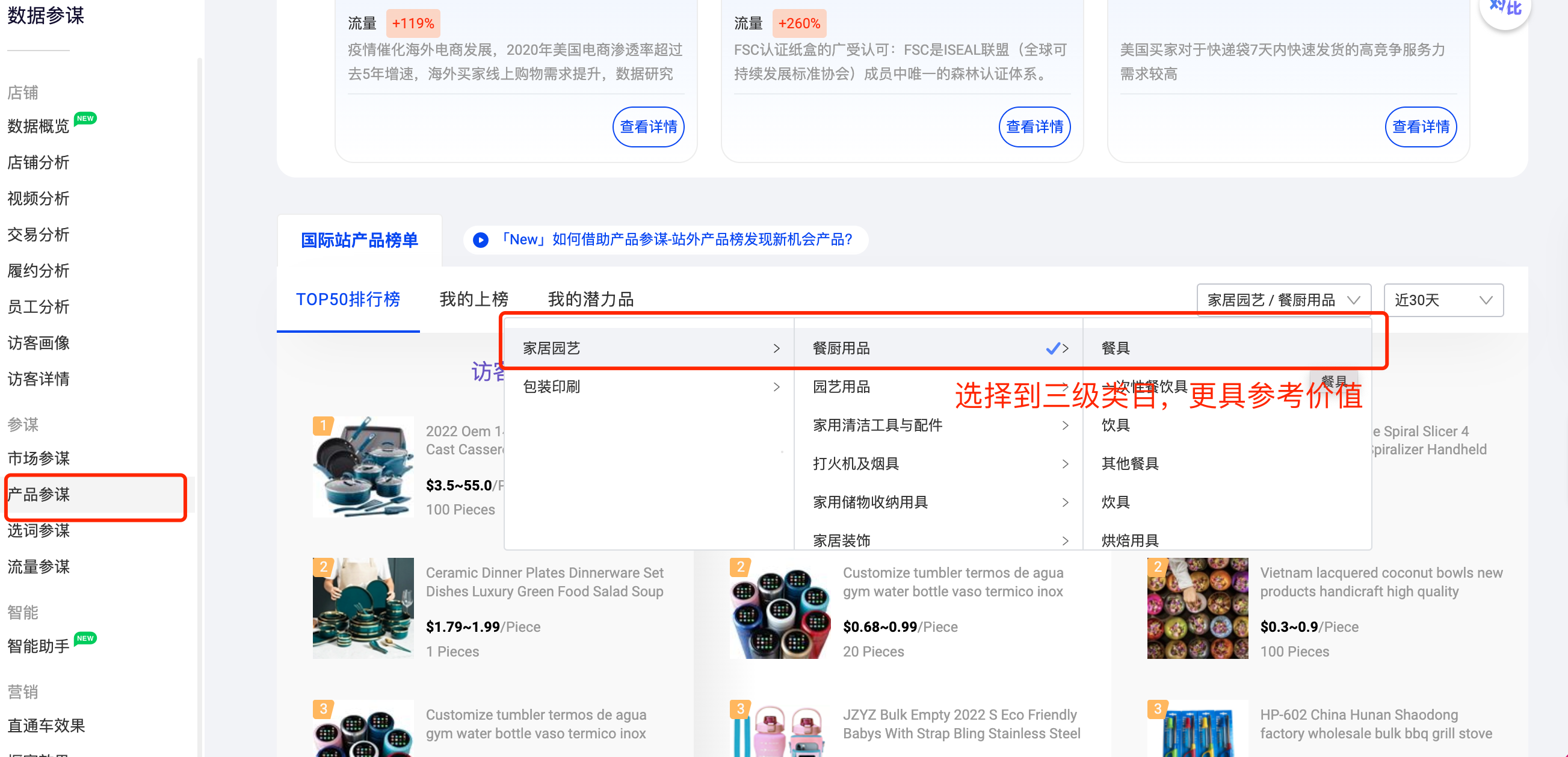

现在很多企业招运营总盯着会不会用数据参谋,但依我看,能看懂海关编码比对表可能更重要。上个月有个做机械配件的小伙儿,硬是把巴西市场的进口关税政策摸得门清,结果他们店铺在那个冷门市场的转化率直接蹿到行业前三。

说到数据分析,有个误区得提醒大家——别光盯着流量看。去年我们帮一家汽配企业调整产品关键词,三个月内询盘量翻倍,但实际成交反而下降。后来才发现他们业务团队根本接不住突然暴增的询盘,这事儿给我的教训是:运营得学会从询盘到成交的全链路思考。

刚入行的朋友常犯的错,就是把国际站当淘宝运营。有次看到个运营把国内那套『买一送一』的促销直接搬过来,结果触发了平台的风控机制。要我说,了解不同国家的商业习惯,可能比会开直通车更重要。

最近在帮某家具企业做代运营时发现个有趣现象:他们德国客户特别在意环保认证,而中东客户更关注交货速度。你看,同样是家具行业,不同市场关注点天差地别。所以我现在做产品详情页,都会让团队准备三套不同版本的素材。

说到底,国际站运营就像炒菜,食材(产品)、火候(数据)、调料(营销)缺一不可。别总抱怨平台效果不好,先看看自己的『厨艺』到没到位。那些能持续出单的店铺,哪个不是把市场研究做得比自家产品还熟?话说回来,你们最近在国际站运营上遇到最头疼的问题是什么?欢迎在评论区聊聊,说不定我能支个招呢。

说到阿里国际站运营的基础功,我这里可有不少血泪教训要分享。去年帮朋友打理店铺时,发现他们产品详情页的关键词布局完全跑偏,就像把西装穿成了混搭风,你说客户怎么能找到他们?这里给新人提个醒:产品上传绝不是填表格这么简单。

记得当时手把手教他们做属性优化,光是产品标题就折腾了三个版本。有个诀窍分享给大家——用平台自带的关键词指数工具筛选长尾词,转化率直接翻倍。千万别小看这个步骤,我见过太多店铺把热词堆成关键词沙拉,结果点击率惨不忍睹。

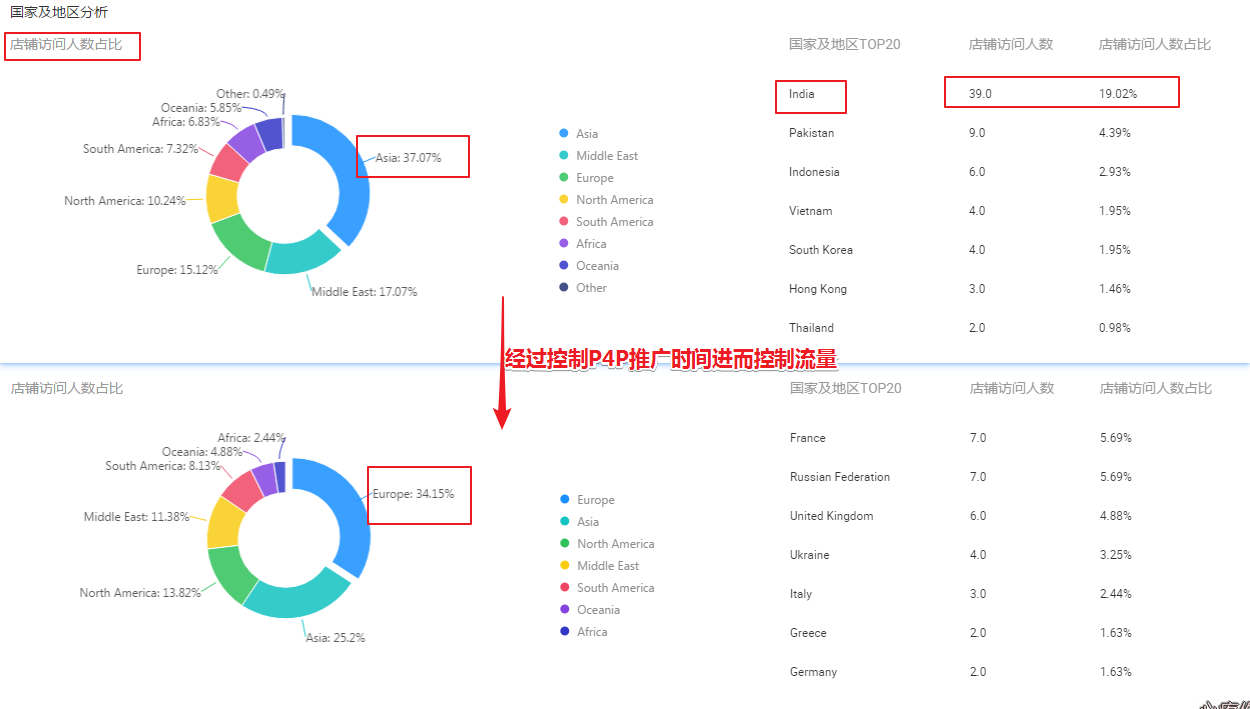

要说最刺激的还得数直通车操作,那真是心跳过山车。上个月给某机械配件厂调账户,发现他们居然把全部预算压在凌晨时段!后来重新做了地域时段分析,用分时折扣功能调整后,ROI立竿见影提升。这里有个坑要提醒:千万别迷信系统推荐出价,我习惯用第三方数据工具交叉验证。

交易管理这块最容易踩雷。有次客户忘记设置阶梯报价,结果大单客户按零售价拍下,差点闹出纠纷。现在我会在商品详情页用显眼字体标注MOQ,还在后台设置自动报价规则。订单管理更是重灾区,上周刚帮某服装厂排查出80%的客户咨询都卡在物流选项,调整后询盘转化率立涨30%。

说到底,这些基础操作就像炒菜的火候把控,看着简单真要掌握到位,没个半年实操根本玩不转。你们有没有遇到过产品详情页改了几十版还是没效果?可能问题就出在某个基础设置的小细节上呢。

做了三年国际站运营,我最想说的是:这个岗位最考验人的根本不是操作技巧,而是持续学习的能力。你是不是也经常头疼平台规则说变就变?上周刚优化的产品详情页,这周可能就踩了新规的红线。记得去年三月那次大改版,我的老东家差点因为没及时调整橱窗产品策略,白白损失了十几万曝光。

现在我的学习工具箱里常备这几个利器:每天早上蹲守国际站后台的官方更新公告就像看早报,行业白皮书每个月都要翻烂两三本。最近发现个妙招——跟着平台认证讲师的直播课边学边记,遇到不懂的直接弹幕提问,比看录播效率高多了。上周刚在钉钉群里跟几个十年运营老炮取经,他们随口说的橱窗优化偏方,第二天测试就多了20%点击。

要说最管用的还是实践中的交流碰撞。上次参加深圳的卖家交流会,有个做汽配的同行教我个绝招:用谷歌趋势数据倒推平台规则变化,这周刚帮新店铺躲过了个产品类目调整的大坑。记住,千万别闷头自己摸索,多逛逛行业论坛,你会发现运营高手们的交流群才是真正的知识宝库。

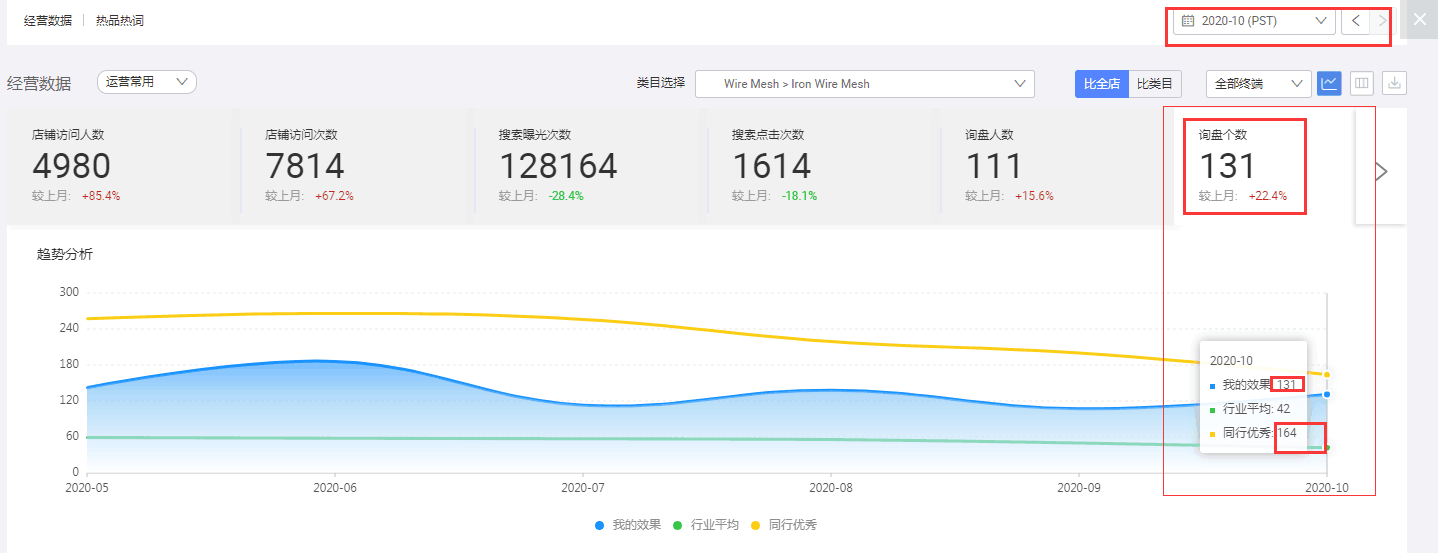

要说阿里国际站运营最不能偷懒的硬功夫,数据分析绝对排前三。我经常跟学员讲,这活计就像开车要看仪表盘,光会踩油门可不行。咱们每天在后台看到的那些数字啊,藏着太多生意经了——比如同行竞品凭什么总排在你前面?那些突然冒出来的流量是从哪个犄角旮旯引来的?最近平台热搜词怎么又变天了?

去年双十一大促期间,我帮个做小家电的卖家做诊断。他们直通车烧钱不少,转化却上不去。后来用数据管家一扒拉,发现主推产品的点击率比同行低了40%,原来是关键词设置太笼统。调整后当月询盘就翻番,你说这样的数据分析重不重要?

不过光会看平台自带的仪表盘还不够机灵。我见过不少运营新人的报告,数据倒是挺全乎,就是少了点人情味儿。建议多和前线业务员唠唠,客户咨询时都问了啥刁钻问题?哪些产品参数被反复确认?把这些活数据揉进分析里,你的周报月报才有血有肉。

千万别觉得做数据报表是应付老板的差事。上个月有个做建材的学员,坚持用Excel记录每个客户的跟进情况,三个月下来竟然摸清了南美市场的采购周期规律。现在他们专门卡在当地雨季前推新品,转化率比同行高出两倍不止。所以说啊,这数据功夫下到位了,真能给你变出真金白银来。

说到产品知识这个坎儿,我可太有发言权了。去年帮朋友面试运营,来了个简历漂亮的小伙子,张口就是ROI、点击率这些专业术语,结果问起产品材质参数直接卡壳。你看,就算平台操作玩得再溜,不懂自家产品就像厨师不认食材,怎么能做出对胃口的营销方案?

前阵子有个做汽配的老哥找我诉苦,说花大价钱请的代运营团队总隔靴搔痒。后来发现他们连球头拉杆和悬挂支臂都分不清,这就像让不懂红酒的人写品鉴报告,能说到点子上才怪。所以现在靠谱的代运营公司都得先安排驻厂学习,少说两个月才能摸清产品门道。

你可能要问:产品知识真的这么要命吗?我们去年接手过五金工具店的案例,运营妹子硬是跟着车间师傅泡了半个月。结果关键词转化率直接翻倍,因为她知道海外买家管老虎钳叫『adjustable wrench』而不是直译的『tiger pliers』。这种藏在产品细节里的门道,没点钻研精神还真玩不转。

所以不管是招人还是找外包,产品学习这个硬骨头必须啃。我见过最聪明的运营,会把产品手册当小说看,逮着工程师就问『这个密封圈为啥要双层结构』。说到底,国际站运营不是美工排版,而是用产品语言和买家对话。你说对吧?下次看到运营简历里写着『精通产品知识』,可得让他现场给你讲讲产品故事才行。

说到国际贸易常识这个坎,很多运营同学可能要挠头了。就拿我接触过的几家外贸公司来说,他们的运营连FOB和CIF都分不清,更别说复杂的报关单证了。上周还有个做卫浴出口的老板跟我吐槽,说业务员把TT付款和LC搞混了,差点丢了中东的大单子。

其实这些知识就像外贸行业的通关密码,特别是阿里国际站这种B2B平台,客户上来问的PI(形式发票)怎么做?碰到D/P付款方式敢不敢接单?这些可都是实打实的成交门槛。建议新手运营至少要弄懂三大核心:价格术语(别只会背FOB)、付款方式(从TT到信用证都要懂)、清关文件(不同国家要求千差万别)。

这里悄悄告诉大家个小窍门:每次平台规则更新时,我都会去外贸论坛蹲守最新案例。比如最近RCEP生效后,东南亚客户的报关要求就有新变化,这些细节往往决定了询盘能不能转化成实际订单。千万别觉得这些是业务员该操心的事,运营不懂这些,连关键词都投不准!

说实话,我刚接触国际站那会儿,总觉得市场研究就是看看后台流量数据这么简单。直到有次客户问我能不能做南美市场的产品认证,当时整个人都是懵的——这才意识到目标市场研究远不止看几个数字那么简单。

现在和你们交个底,想要做好国际站运营,真的得学会像侦探那样研究市场。上周有个做机械配件的朋友跟我说,他店铺明明有流量但转化低,我让他查了Google Trends才发现,重点推的型号在东南亚根本没人搜,反倒是中东买家在疯狂找类似款。 你们有没有遇到过这种情况?其实用免费工具就能摸清门道,像海关数据平台能看各国进口趋势,SEMrush可以查竞品在不同国家的关键词布局。

你们有没有遇到过这种情况?其实用免费工具就能摸清门道,像海关数据平台能看各国进口趋势,SEMrush可以查竞品在不同国家的关键词布局。

我最近帮个服装卖家调整策略,发现个有意思的现象:他们主推的防晒服在澳大利亚搜索量确实高,但用Market Finder一查,当地竞品价格只有我们的一半。后来转攻北欧市场,虽然搜索量中等,但溢价空间反而更大。 这里给新人提个醒,千万别只看表面的搜索热度,要结合当地消费习惯、竞品情况综合判断。有次用SimilarWeb分析同行网站,发现他们俄罗斯客户占比突然增加,跟进调整俄语详情页后,当月询盘量直接翻倍。

这里给新人提个醒,千万别只看表面的搜索热度,要结合当地消费习惯、竞品情况综合判断。有次用SimilarWeb分析同行网站,发现他们俄罗斯客户占比突然增加,跟进调整俄语详情页后,当月询盘量直接翻倍。

说到工具推荐,除了阿里自带的行业参谋,不妨试试AnswerThePublic这个神器。它能抓取不同地区用户的真实搜索疑问,上次我就靠这个发现了德国买家特别关注产品回收方案,在详情页加上环保认证标志后转化率立竿见影。记住啊,市场研究不是一次性工作,要像追剧一样持续跟进才行!

说到团队协作这事啊,我可太有发言权了。去年帮朋友公司做国际站诊断时发现个怪现象——他们运营小妹每天埋头优化关键词,产品经理却在闭门造车搞新品,销售那边收到客户投诉都半个月了还没人跟进。这不典型的各唱各调嘛!

现在做阿里国际站的运营,早不是单打独斗的时代了。上周跟个年销千万美金的老板聊天,他说他们团队每天早上都要开铁三角晨会——运营同步流量数据,产品经理解读热卖趋势,销售反馈客户痛点。有次发现美国客户对包装尺寸的抱怨突然增多,三部门连夜调整详情页参数,当月转化率直接蹿升了30%。

千万别以为运营就是坐在电脑前搞数据,实战中要和销售经理玩谍战游戏:他们前线带回来的客户询盘,那可是调整关键词的宝藏。上个月帮个汽配卖家做优化,就是从销售记录的客户常问的『OEM compatibility』这个词组,挖掘出三个高转化长尾词。

再说说跟产品经理的配合,这里头学问大了。有个做家居的朋友,运营发现北欧客户总在凌晨看产品视频,立马拉着产品部重新拍摄静音开合的细节展示,配合销售团队主推『适合公寓使用』的卖点,现在这个系列已经占店铺GMV的40%了。

说实话,见过太多公司把运营当工具人使唤。真正能打的国际站运营,那得是团队粘合剂——既能用数据说服产品部调整详情页,又能帮销售部提炼卖点话术,关键时刻还要拉着美工连夜改主图。你说这样的运营能不带出好业绩吗?

说到阿里国际站运营这个岗位,我发现很多企业都存在认知误区。记得去年帮朋友公司面试运营,来了几个自称有三年经验的应聘者,结果连FOB和CIF的区别都说不清楚。这让我不禁思考:到底什么才算合格的国际站运营?

说实话,我刚入行时也以为掌握后台操作就是运营的核心。直到有次被老板质问『为什么同行转化率比我们高20%』,我才意识到自己连基础的数据漏斗分析都做不好。那次教训让我明白,真正的运营就像开餐馆,会炒菜只是基本功,懂得选址、定价、客户服务才是生存之道。

最近接触的几家代运营公司也验证了我的观点。他们虽然能熟练操作平台工具,但遇到客户咨询付款纠纷时,居然建议业务员直接退款了事。这种缺乏国际贸易常识的做法,不仅让企业损失利润,更可能影响店铺风控评级。

去年帮某建材企业做诊断时发现,他们的运营每天花6小时机械上产品,却从不分析哪些关键词带来有效询盘。当我教会他用数据透视表分析流量来源后,三个月内转化率提升了40%。这让我想起行业前辈常说的:『会用工具的是操作工,会动脑子的才是真运营』。

更让我惊讶的是,很多运营对产品知识一知半解。有次看到某机械设备的详情页,运营居然把关键参数写错,导致客户收到货后要求索赔。反观优秀运营,他们会定期下车间学习,甚至能和技术人员讨论工艺改进。

更让我惊讶的是,很多运营对产品知识一知半解。有次看到某机械设备的详情页,运营居然把关键参数写错,导致客户收到货后要求索赔。反观优秀运营,他们会定期下车间学习,甚至能和技术人员讨论工艺改进。

最近帮学员做的市场定位调整就是个好例子。原本他们主推欧美市场,通过海关数据挖掘发现东南亚需求激增,及时调整产品线后,当月询盘量就翻了一番。这说明合格的运营必须要有市场嗅觉,不能只会守着后台那几个按钮。

下次面试运营时,别再盯着会不会P图这种基础技能。试着问这些问题:『如果让你开发非洲市场,准备怎么做前期调研?』『遇到信用证不符点该怎么处理?』『怎么判断我们的产品定价是否合理?』你会发现,能从容回答这些的,才是能真正带来效益的运营人才。

说到底,运营岗位就像足球场上的中场发动机。既要懂基本传接球(平台操作),更要会阅读比赛(数据分析),组织进攻(市场洞察),关键时刻还要能临场应变(风险处理)。这样的全能型选手,才是企业出海真正需要的掌舵人。