Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

”

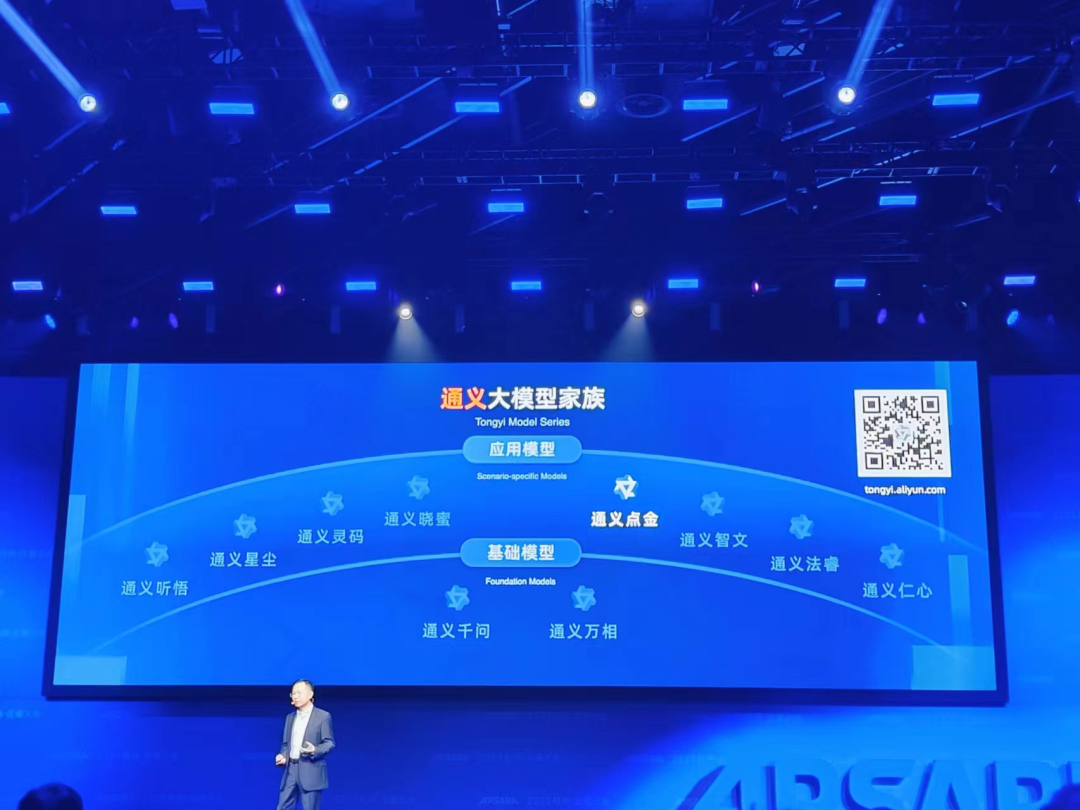

最近圈子里有个热门话题,听说阿里云4月搞了个大动作,在云栖大会上正式推出通义千问。这事儿本来和我们做跨境的关系不大,直到5月底突然传出消息说可能要搞’去运营化’,搞得我们这些做国际站运营的心里直打鼓——这AI工具真要来抢饭碗了?

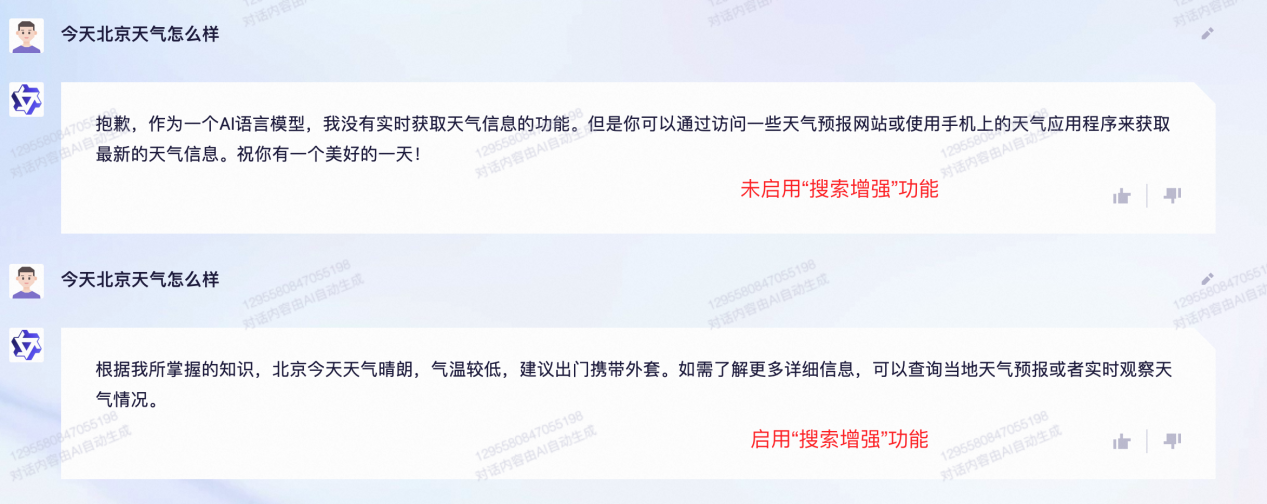

我特意去试用了下这个号称’最懂中文的AI模型’,发现它确实有点东西。比如能自动生成产品描述,还能根据关键词批量产出营销文案,这效率比我手动码字快多了。不过要说完全替代人工,我倒觉得还早着呢。就像上周帮朋友公司做店铺装修,AI生成的详情页虽然快,但总少了点’人味儿’,最后还是得人工调整。

第一种情况,AI完全取代运营岗。说实在的,我觉着可能性不大。就像去年火过一阵的智能客服,最后不还是得有人盯着?特别是涉及跨文化沟通的场景,AI现在连时差都算不明白,更别说处理突发的客诉了。

第二种情况,也就是我个人觉得可能性最大的——AI变成运营人员的超级助手。就像我们公司最近在用的智能选品工具,原来要花3天做的市场分析,现在2小时就能出报告。不过老板们可不会因此给我们加工资,反而开始琢磨缩减团队规模…

第三种可能就比较尴尬了,AI对运营帮助有限。这种情况也不是没遇到过,去年试用的某款智能投放工具,数据好看实际转化惨淡,最后还是回归人工操作。毕竟国际站的数据质量参差不齐,AI再聪明也架不住Garbage in, garbage out啊。

第三种可能就比较尴尬了,AI对运营帮助有限。这种情况也不是没遇到过,去年试用的某款智能投放工具,数据好看实际转化惨淡,最后还是回归人工操作。毕竟国际站的数据质量参差不齐,AI再聪明也架不住Garbage in, garbage out啊。

说到这儿突然想起个有意思的事,上周参加行业交流会,有个做了十年运营的老哥说:’现在这些AI工具,就像刚学走路的孩子,你得扶着它走,但别指望它背着你跑。’这话糙理不糙,特别是涉及到产品上架这种需要审美判断的工作,AI生成的图片总带着股说不出的’塑料感’。

不过话说回来,咱们做运营的也不能坐以待毙。我最近就在恶补数据分析和跨文化传播的知识,毕竟AI再厉害,商业敏感度和文化洞察这些’软实力’它暂时还学不会。就像昨天帮客户调整主图,AI生成的方案点击率只有人工方案的三分之一——有时候机器还真替代不了人脑的那点灵光一现。

最近阿里云推出的通义千问让我这个老运营眼前一亮,这个AI助手真能打!记得第一次试用它的文案创作功能时,我随手输入’情人节营销文案’,结果生成的文字既有温度又有创意,比我手下实习生写的还像样。不过最让我惊讶的是它的深度对话能力,上次让它分析某款产品的用户画像,聊着聊着竟然发现了我们都没注意到的潜在消费群体。

现在国际站商家群里都在传,说这玩意儿可能会让运营失业。要我说啊,这事儿得看怎么用。比如有个做机械配件的外贸朋友,他让通义千问处理英文询盘,结果回复速度比人工快三倍,但遇到专业参数问题时还是得工程师出马。这就好比给厨师配了智能炒菜机,火候控制是准了,但调料搭配还得看真功夫。

其实大家担心的’去运营化’,我倒觉得更像是’新老交替’。上个月帮朋友店铺做活动,通义千问半小时生成20版活动方案,这要搁以前得折腾三天。不过最后落地执行时,还是得靠运营老炮调整细节,毕竟AI可不懂客户在社群里发的那个表情包是什么意思。

说到这儿突然想起来,上周有个做家居的新手卖家,完全依赖AI生成的产品描述,结果把’防水’写成’防潮’,差点闹出客诉。所以啊,工具终究是工具,关键看用的人有没有火眼金睛。你们觉得呢?有没有同行遇到过类似的AI翻车现场?欢迎在评论区唠唠~

最近和几个做国际站运营的朋友聊天,大家都被阿里云推出的通义千问惊到了。这个能写文案、会聊天的AI助手,让我想起去年帮朋友调试智能客服系统的经历。当时我们折腾了半个月的规则配置,现在可能只需要输入几个关键词就能搞定?

说到实际应用,通义千问就像个全能型实习生。在客服场景,它能用十几种语言同时对接不同国家的买家,这让我想起去年圣诞季因为时差问题错失的南美订单。要是当时有24小时在线的AI客服,说不定业绩还能再冲一冲。营销文案方面更绝,上周我试着让它生成手机壳的广告词,不仅抓住了『防摔』这个卖点,还自动补充了环保材质的说明,比我带的新人同事反应还快。

不过最让我担心的还是运营岗位的未来。记得三年前公司引进智能推荐系统时,就有同事转岗做数据分析去了。现在通义千问的智能推荐能根据用户行为实时调整产品排序,这对我们这些靠经验吃饭的老运营来说,简直就像餐厅老师傅遇到预制菜——你说完全取代吧,火候掌握还是差点;但要说效率提升,那真是肉眼可见的快。

最近圈子里流传着三种预测:有人觉得AI会彻底取代运营,这我倒不太信,毕竟像选品这种需要实地验厂的工作,AI现在还搞不定。更多人认为会像当年的Excel取代算盘那样,把基础工作自动化。我有个做美妆类目的朋友,现在用AI工具处理日常报表,每天能省出两小时研究平台新规则。当然也有唱反调的,就像上个月遇到个坚持手写产品描述的老板,非说AI写的文案没『人味儿』。

要说实际使用中的槽点,AI在上新品时的选品建议确实还不太灵光。上周我让它推荐应季产品,结果给我推了一堆羽绒服——要知道我们主要做东南亚市场啊!不过话说回来,这就像教新人熟悉市场,总得给AI点学习时间不是?

各位同行怎么看现在的AI工具?你们团队开始用这类智能系统了吗?欢迎在评论区聊聊实际使用体验。顺便提醒刚入行的朋友,与其担心被AI取代,不如早点学会怎么让AI帮你打下手,这就像十年前我们要适应电商平台一样,新的工具总要有人来驾驭。

说到通义千问要完全取代人工运营这事儿,我觉着就跟让刚入职的实习生直接当总监差不多——可能性真不大。去年双11我用过他们家的智能客服系统,确实能处理些标准问题,但遇到客户说要退货还夹带方言骂人的,AI立马就懵圈了。就像上周有个做卫浴的老客户,明明要的是’玫瑰金’龙头,系统愣是给推荐了十几款’香槟金’,最后还是靠人工介入才搞明白。

你们发现没?现在国际站上那些爆品详情页,虽然AI能生成看起来挺专业的文案,但真要写出’十年质保’这种让老外安心的卖点,还是得靠有经验的老运营。我认识个做了八年家居品类的运营主管,她跟我说AI生成的卖点文案十个里头总有三四个会踩文化禁忌的雷。

你们发现没?现在国际站上那些爆品详情页,虽然AI能生成看起来挺专业的文案,但真要写出’十年质保’这种让老外安心的卖点,还是得靠有经验的老运营。我认识个做了八年家居品类的运营主管,她跟我说AI生成的卖点文案十个里头总有三四个会踩文化禁忌的雷。

再说个现实的,去年我们尝试用智能选品工具,结果推荐的所谓’潜力商品’里居然有三分之一都是平台明令禁止的敏感品。你说要是完全依赖AI,这不等着被封店么?

不过话说回来,现在凌晨两点处理询盘的日子确实难熬。有次我突发奇想把常见问题模板喂给通义千问,你猜怎么着?第二天早上它居然自动回复了二十几个基础咨询,虽然有三四个答非所问,但起码让我多睡了两小时。所以说啊,这AI就像个需要带教的实习生,完全取代老运营?我看还早着呢!

最近和几个做国际站的朋友聊天,大家都在讨论那个新出的通义千问。说实话,刚开始听说AI要替代运营,我后脖颈都发凉——直到亲眼见识了它的工作效率。就拿上周帮朋友店铺做活动来说吧,往常要折腾两天的商品描述生成,这AI助手十分钟就搞定二十个版本,还自带多语言翻译功能。

你猜怎么着?他们运营团队现在下午茶时间都变长了。不是说AI抢饭碗,而是像多了个24小时待命的智能助手。记得去年旺季我们要临时调整关键词,三个运营熬通宵改Listing,现在系统能自动监测流量变化给出建议。有家做汽配的哥们告诉我,他们店铺的客服响应速度提升了40%,但人力成本反而降低了近三成。

不过话说回来,AI也不是万能钥匙。上周帮客户调试智能推荐系统时就发现,那些特别冷门的工业配件,算法推荐还是不如人工精准。但日常的重复性工作,比如基础文案生成、多语言转换这些,确实解放了运营的双手。就像我常跟团队说的:’与其担心被AI取代,不如学会让它给你打下手’。

最近在阿里云开发者社区看到个案例(来源链接),有家日用品店铺通过智能投放系统,把广告点击成本压到了行业平均的60%。虽然具体数据不方便透露,但这种效率提升在传统运营模式下根本不敢想。

所以啊,那些喊着’运营要失业’的朋友,可能还没摸透这波AI进化的门道。现在的实际情况更像是:会玩AI的运营一个人能干三个人的活,而守着老方法的同行确实压力山大。就像我上个月培训时说的:’这不是淘汰赛,而是升级赛’。下次有空再跟大家聊聊,怎么用这些AI工具让自己变成团队里的’效率怪物’。

(说句实在话,最近看到有些同行开始转岗做AI训练师了,这波技术红利吃得到的人,说不定比之前做传统运营还吃香呢)

说实话,我刚开始听说通义千问要接入国际站时,心里也犯嘀咕——这玩意儿真能帮上忙吗?最近跟几个做跨境电商的老伙计喝酒,发现大家都有类似的困惑。有个在义乌做工艺品出口的老王说得实在:’AI要是能看懂我们这些手工制品的门道,我当场把键盘吃了!’这话虽然糙,但确实点出了关键问题。

就像上周我遇到个做机械配件的新手卖家,他兴冲冲地用通义千问生成的产品描述,居然把’不锈钢轴承’翻译成了’不会生锈的承重转轴’,结果被海外买家当笑话截图传播。你看,AI有时候就像刚入职的实习生,需要老师傅手把手带。特别是涉及行业know-how的内容创作,算法再聪明也难把握那些藏在交易数据背后的商业嗅觉。

就像上周我遇到个做机械配件的新手卖家,他兴冲冲地用通义千问生成的产品描述,居然把’不锈钢轴承’翻译成了’不会生锈的承重转轴’,结果被海外买家当笑话截图传播。你看,AI有时候就像刚入职的实习生,需要老师傅手把手带。特别是涉及行业know-how的内容创作,算法再聪明也难把握那些藏在交易数据背后的商业嗅觉。

更头疼的是跨时区沟通这事。上次有个美国客户凌晨三点发询盘,系统自动回复的内容倒是专业,但完全没get到客户在邮件里暗示的急单需求。最后还是得运营人员早上看到聊天记录,赶紧打越洋电话补救。这让我想起去年双11,我们的智能客服把’样品加急’理解成’加大包装’,差点酿成重大客诉。所以说,涉及商业决策的关键环节,人工运营的’温度’和’灵敏度’还是难以替代。

不过话说回来,咱们也不能把AI当摆设。我认识个做卫浴配件的小伙子,他把通义千问当’智能备忘录’用,专门记录不同国家买家的沟通偏好。这招倒是挺聪明——既规避了AI的决策风险,又放大了它的数据管理优势。就像老王后来说的:’这工具用好了是助力,用不好就是累赘,关键看你怎么调教它。’

说到底,现在国际站运营要担心的不是被AI取代,而是怎么成为会’驯养’AI的新物种。就像开车要有驾驶证,未来运营人员可能需要考个’AI协作师’之类的认证呢。你们觉得呢?欢迎在评论区聊聊你的实战经验。

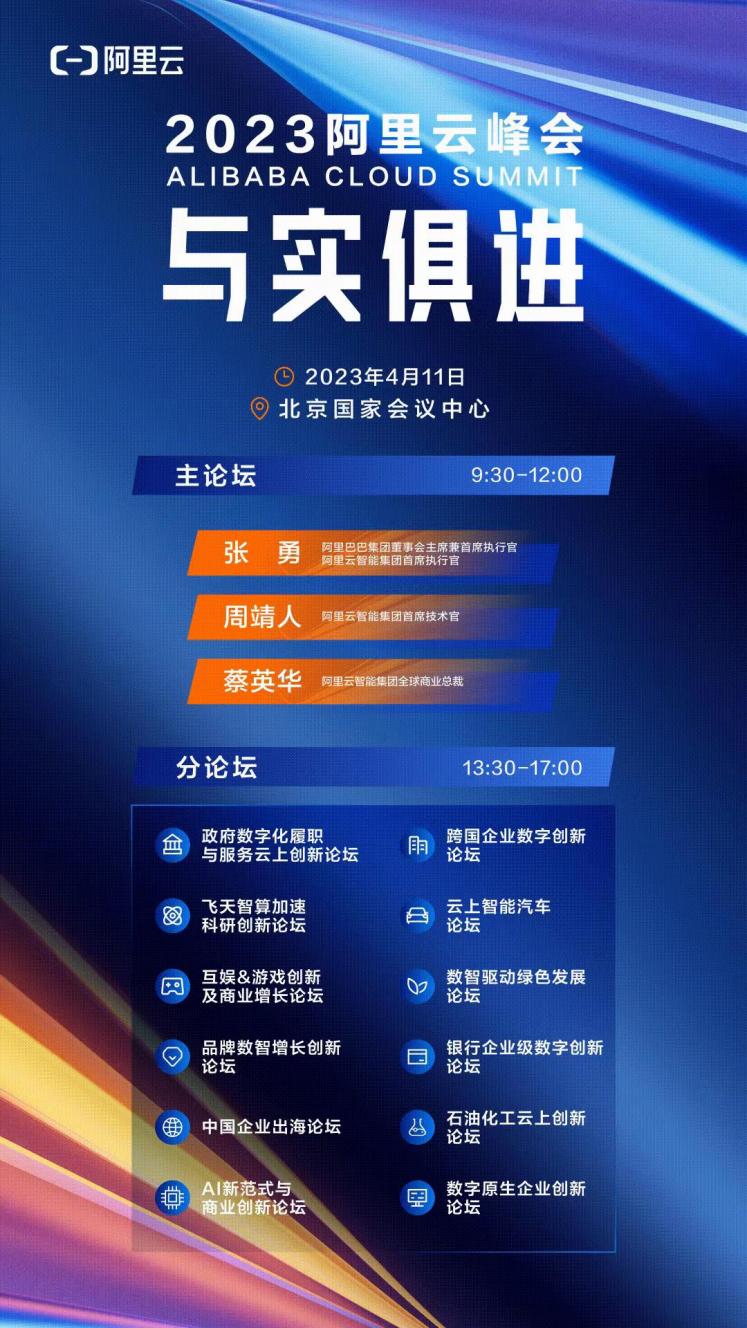

最近和几个做国际站的朋友聊天,发现大家特别在意阿里云那个通义千问。说来也是,4月11日发布会上说的那些智能客服、文案自动生成的功能,乍一听确实让人心里打鼓——咱们这些搞运营的会不会被AI抢了饭碗?不过仔细用过他们的测试版后,我倒觉得事情没那么简单。

记得上个月帮朋友优化店铺,特意试了试通义千问的智能装修建议。结果生成的首页布局居然把热卖品藏在三级类目里, 你们说这事儿闹的!后来还是手动调整了产品动线才把转化率拉回来。这就像请了个清华毕业的设计师,结果他非要把收银台装在试衣间里,专业能力再强也架不住实操经验不足啊。

你们说这事儿闹的!后来还是手动调整了产品动线才把转化率拉回来。这就像请了个清华毕业的设计师,结果他非要把收银台装在试衣间里,专业能力再强也架不住实操经验不足啊。

说到智能投放就更逗了,系统推荐的所谓高转化关键词,居然有三分之一是已经过时的行业黑话。有次我按它的建议调整直通车,第二天咨询量直接腰斩。后来才明白,国际站那些带着文化差异的成交数据,就像地方菜系的独门配方,AI要是没尝过正宗的佛跳墙,光看菜谱哪知道该放多少料酒?

不过咱们也不能把AI说得一无是处。上周处理客服邮件时,通义千问的自动翻译确实帮我省了不少时间。特别是小语种询盘,它处理起来比我们公司之前用的翻译软件强多了。这就好比给团队配了个随身翻译,虽然代替不了商务谈判专家,但日常沟通确实顺手不少。

有朋友问我到底要不要转行,我说你们还记得当年PS修图师担心被美图秀秀取代吗?现在的情况差不多。AI在基础操作上能帮我们节省80%的时间,但剩下的20%才是决定订单成败的关键。就像上周有个中东客户非要改付款方式,这种带着人情世故的谈判,你觉得聊天机器人搞得定?

说到底,咱们运营的核心价值不在重复劳动,而在于懂平台规则、懂客户心理、懂文化差异。与其担心被取代,不如多想想怎么让AI成为得力助手。就像我现在做详情页,先用通义千问生成10版文案,再结合自己经验选3版测试,效率翻倍不说,点击率还涨了15%。这么用AI,它不就成咱们的超级外挂了吗?