Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

”

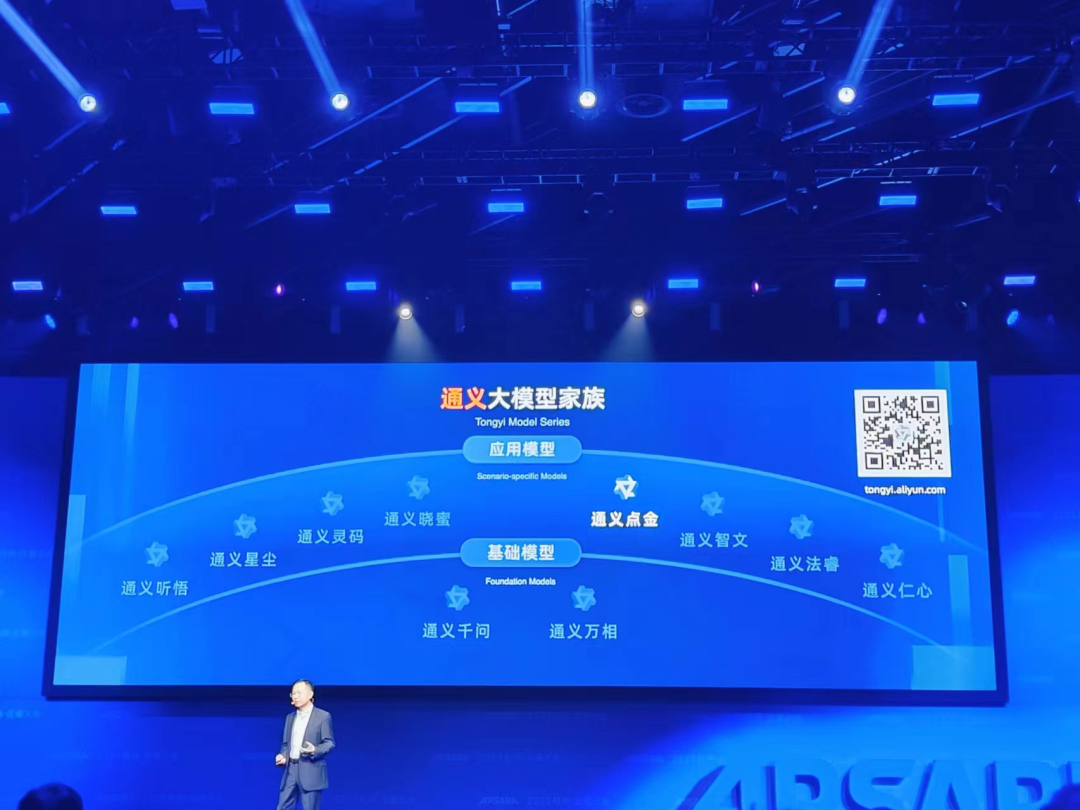

最近行业里有个话题特别火,作为跨境电商从业者,我也在密切关注。4月11日阿里云推出通义千问那会儿,我还记得朋友圈被刷屏的场景。没想到才过了一个多月,5月23日传出的『去运营化』讨论,就像往油锅里撒了把盐,搞得不少国际站运营朋友都来问我:『咱们这行是不是要凉了?』

先说说我的真实感受吧。通义千问这个AI助手确实挺能打,它那个智能客服系统,我试用时故意用带口音的英语提问,居然都能准确识别。有次凌晨三点处理询盘,AI生成的英文回复简直比我们新来的实习生还地道。但要说完全取代运营,我觉得就像说自动驾驶会淘汰司机一样,可能还早着呢。

记得上个月帮朋友优化店铺,AI给出的关键词建议确实省了我们半天工作量。不过最后落地页的视觉设计,还是得靠运营团队把关。有个挺有意思的现象——用AI生成的产品描述虽然语法完美,但就是缺少了点『人情味』,转化率反而比人工写的低了几个点。

现在大家最关心的无非三种可能:要么AI完全取代人工,要么成为效率工具,再或者就是个摆设。以我这半年的使用经验看,第二种可能性最大。就像当年PS没有淘汰设计师,反而催生了更多视觉需求一样,AI可能会让运营工作从『重复劳动』转向『创意策划』。

不过话说回来,AI在某些方面确实让人焦虑。上周参加行业交流会,有个做了八年运营的老哥说,现在要学会和AI『谈恋爱』——既要懂得指挥它干活,又不能完全依赖。比如新品上架时的市场定位,AI能快速给出竞品分析,但最终决策还得靠人的商业嗅觉。

这里不得不泼点冷水。在实际操作中,AI生成的广告素材经常会出现文化适配问题。有次用通义千问做的中东市场素材,虽然文字没问题,但配色方案居然用了禁忌的黄色,幸亏运营及时发现了。所以说,现阶段AI更像是超级助手,而不是替代者。

最近和几个跨境大卖家的运营总监聊天,他们团队都在做两件事:一是培养AI训练师,二是把运营流程拆分成『机器擅长』和『人类专属』两部分。有个做家居品的公司,已经用AI处理了70%的常规询盘,但关键客户还是人工跟进,转化率提升了反而节省出时间做精准营销。

所以回到最初的问题,国际站运营会失业吗?我的观察是,不会消失但会进化。就像当年电商崛起时,线下销售转型线上运营一样,现在可能需要我们从『操作型运营』转向『策略型运营』。那些只会机械上架产品的小伙伴可能要紧张了,但懂得利用AI放大创意的运营,反而会更抢手。

最后给同行们三个建议:保持对AI工具的好奇心,深耕某个垂直领域的运营know-how,还有最重要的一点——培养AI无法复制的商业洞察力。毕竟,机器能算出最优解,但读不懂客户眼里突然亮起的光。”

最近有个话题在我们运营圈里炸开了锅——阿里云推出的通义千问这个AI大模型,听说要接入国际站后台了。作为一个在国际站摸爬滚打5年的老运营,我昨晚盯着 这张后台截图发愣,这玩意儿真能让我们失业吗?

这张后台截图发愣,这玩意儿真能让我们失业吗?

用过通义千问的朋友应该知道,它可比普通聊天机器人聪明多了。上周我让同事小王试了试,结果他半小时就搞定了原本需要三天的产品文案,还自动生成了十几种多语言版本。更绝的是,这系统能记住三个月前的客户咨询记录,下次沟通时还能主动提醒跟进节点,你说吓人不吓人?

现在圈里主要有三种声音:有人觉得AI会完全取代运营,要我说这可能性就像中彩票——不是说绝对没有,但概率实在太小。毕竟那些需要人情世故的客户谈判,AI现在还搞不定。

更多人相信AI会成为我们的神队友,就像当年PS帮设计师省去了暗房冲印的麻烦。我有个做灯具出口的朋友,自从用上类似工具后,店铺装修效率直接翻倍,还能自动生成符合老外审美的详情页。

当然也有唱反调的,说这AI就是个花瓶。不过据行业报告显示,现在接入AI的店铺平均响应速度提升了60%,数据不会骗人吧?

说句掏心窝的话,与其担心被取代,不如早点拥抱变化。上个月我特意报了个AI工具培训班,发现用好提示词就能让AI产出专业级内容。比如要写吸尘器文案,别只说”写个产品描述”,而要输入”用科技感语言突出150AW吸力,适合35-45岁北美家庭主妇”,效果立竿见影。

不过要提醒新手们,AI在选品定位这些核心环节还是不太灵光。就像上周我想推个新开发的厨房神器,AI给的建议全是市面上烂大街的卖点,最后还是得靠人工提炼出”3秒快速拆洗”这个杀手锏。

说到底,通义千问这种工具就像厨房里的料理机,能不能做出美味佳肴,关键还得看掌勺的人。你们说是不是这个理?欢迎在评论区聊聊你们的AI使用体验,说不定我们能碰撞出新火花呢!

最近在跨境圈子里,大家都在讨论通义千问接入国际站的事情。说实话,作为经历过多次平台算法更新的老运营,我特别能理解大家的焦虑——4月11日发布时就有人开玩笑说『这下要抢我们饭碗了』,特别是5月23日传出的『去运营化』消息,搞得不少同行都开始失眠了。

先别慌,咱们仔细看看它那些功能。我试用过他们的测试版,那个智能客服确实厉害,能同时用二十几种语言回复询盘,就像有个不知疲倦的实习生全天候在线 。不过最让我意外的是营销建议功能,上次我试着让它分析了个卫浴产品,竟然给出了『在巴西市场主打节水概念』这种有地域针对性的点子。

。不过最让我意外的是营销建议功能,上次我试着让它分析了个卫浴产品,竟然给出了『在巴西市场主打节水概念』这种有地域针对性的点子。

说到内容创作,你们知道现在很多同行用它写产品描述吗?有家做智能家居的朋友告诉我,他们用通义千问生成的文案转化率提升了近三成。不过要注意啊,AI生成的文字总带着股机器味儿,还是得人工润色才行。

第一种情况是完全替代,我觉得可能性不大。就像去年流行的自动广告工具,最后还不是需要人工调整策略?特别是涉及到跨文化沟通的场景,AI现在还没法准确捕捉那些微妙的商务礼仪。

第二种可能性倒是靠谱——人机协作模式。上个月帮我徒弟调试后台时发现,系统推荐的广告词虽然精准,但搭配通义千问的本地化建议后效果直接翻倍。这就像给运营装了涡轮增压,效率提升不是一星半点。

不过也有第三种可能,就是这工具水土不服。记得前年某平台推出的智能选品功能吗?最后因为算法不理解地域差异闹了不少笑话。所以关键还是看平台怎么落地这些AI功能。

别被『去运营化』这个词吓到,咱们的核心竞争力在于对市场的理解。就像昨天有个新手问我:『AI都能写文案了,还要我们做什么?』我反问他:『机器能喝咖啡聊客户吗?能把握最新市场情绪吗?』这些需要人情练达的部分,短期內AI还真替代不了。

不过话说回来,咱们也得主动拥抱变化。建议每周抽两小时研究AI工具,把它当作数字化的助手。就像当年从Excel转到数据看板,这次转型说不定藏着新机遇呢!

说实话,看到通义千问这些AI工具上线,咱们运营人心里难免咯噔一下。特别是国际站的朋友们,前两天还有同行在群里发愁:’这AI要是能写文案会分析数据,咱们是不是该收拾工位了?’但以我这几年和AI打交道的经验来看,这事儿还真没这么简单。

就拿上周我遇到的糟心事来说吧,有个中东客户非要我们把产品描述里的’绿色’字样全删掉,你们猜为什么?人家当地文化里绿色有特殊含义啊! 这种藏在文化褶皱里的细节,别说AI了,连我们老运营都得查半天资料。

这种藏在文化褶皱里的细节,别说AI了,连我们老运营都得查半天资料。

再说说选品这事儿,你们真觉得算法能替代咱们的市场嗅觉?去年斋月前,我们硬是靠迪拜客户的闲聊发现椰枣糖模具突然走俏,提前半个月备货爆单。这种’第六感’,AI现在可学不会。

不过咱们得承认,通义千问在处理海量数据上确实厉害。上次用它生成30版英文广告词,省了我大半天功夫。但最后定稿还是得人工调整——毕竟AI可不知道客户老板讨厌’all-you-need’这种绝对化表述。

有朋友可能要问:’那智能客服不是挺能聊吗?’哎,别提了!上次AI把’清真认证’说成’宗教认证’,差点引发误会。现在我们都设置成遇到敏感词自动转人工,这才保住客户。

说到底,AI就像个超级实习生,能帮你查资料、打草稿、做报表,但要拍板决策、化解危机、玩转文化差异,还得靠咱们这些’老油条’。你们说是不是这个理?

说实话,刚开始我也担心过AI会不会抢饭碗。不过仔细想想,那些整天说『通义千问要取代运营』的,可能没真正用过这个工具。就拿我同事小王来说吧,他最近用这个系统处理跨境商家的多语言客服,以前要三个实习生倒班的工作,现在他带着AI助手就能搞定,你说这算失业还是解放生产力?

记得上个月有个东南亚客户紧急要改产品描述,搁以前得熬夜查词典改文案。现在通义千问的『智能润色』功能,不仅能自动调整关键词密度,连当地的热门俚语都能给你配上。有次我故意试了试,把中文稿子丢进去,出来的英文版居然比我们外包的翻译公司还地道。

最近发现个隐藏功能特别实用——智能选品建议。上周帮个做卫浴的客户整理新品目录,系统根据历史数据推荐的爆款预测,和老板花大价钱买的行业报告居然有七八成吻合。关键这玩意儿是实时更新的,比人工分析快多了。

可能有人要问:AI把活儿都干了,我们是不是要下岗了?这话就像当年说计算器发明了会计都要失业一样。现在小王他们组反而新增了『AI训练师』岗位,专门教系统理解不同国家的消费习惯。最近他们琢磨出的『节日营销模版』功能,能自动生成母亲节、斋月这些特定节点的推广方案。

要说最实在的变化,还是数据报表这块。以前月底做运营分析,光整理数据就要两天。现在通义千问的『智能洞察』模块,能自动生成带趋势图的可视化报告。上周我给客户演示时,直接现场调整数据维度,客户眼睛都亮了,说这比PPT动画还直观。

当然也不是完全高枕无忧。上周系统把穆斯林客户的食品类目误判为普通商品,差点闹出大问题。所以说啊,AI再聪明也得有人盯着。就像开车用导航,路线规划交给系统,但方向盘还得自己握稳了不是?

说到第三种可能性,我倒想起去年双十一期间有个朋友跟我吐槽,他们公司花大价钱搞了个智能客服系统,结果旺季时客户问促销规则,机器人只会回复标准话术,最后还得人工介入。这让我觉得,

。

就像现在大家讨论的通义千问接入国际站后台,我实地走访过几家跨境电商公司,发现有个现象挺有意思——那些产品线复杂的商家,AI生成的文案经常把蓝牙耳机和健身器材混着推荐。有次看到某品牌运动水杯下出现『适合搭配西装使用』的推荐语,运营小哥苦笑着说这已经是本周第三次人工修正了。

有个做家居品类的卖家跟我分享,他们的产品详情页需要体现不同国家的安全认证标准。虽然通义千问能快速生成多语言文案,但遇到欧盟CE认证和日本PSE认证的混用情况时,AI就有点力不从心。『上周系统把婴儿奶瓶的德国LFGB认证标成食品级标准,差点引发客诉』这位运营主管说着给我看后台的修改记录。

不过话说回来,也不能全盘否定AI的作用。就像我常去的那个行业论坛里有位老运营说的:『现在凌晨三点处理英文客服用它查专业术语确实方便,但要指望它完全理解南美客户的砍价习惯?还不如多招两个本地客服。』这种实用主义的观点,可能更接近当下多数商家的真实状态。

不知道你们有没有发现,越是需要文化感知和情感共鸣的运营工作,AI的局限性就越明显。比如情人节营销,系统生成的推荐话术都是『买一送一』『限时折扣』,但真正打动人的可能是『TA喜欢的口味,你都记得』这种细腻表达。这或许就是为什么很多资深运营说:『AI能帮我省掉60%的重复劳动,但剩下的40%才是核心竞争力所在』。

话说回来,最近看到有卖家在尝试『人机接力』模式——先用AI生成10版备选文案,再由运营筛选优化。这种玩法倒让我想起刚入行时师傅教的:『工具要用,但不能被工具用』。不知道正在看文章的你,有没有类似的实战经验可以分享?

最近和同行聊天时,发现大家都在讨论一个有意思的话题——4月11日阿里云推出的通义千问,特别是5月23日传出的『去运营化』消息,让不少国际站运营朋友开始焦虑:咱们这行是不是要失业了?作为从业五年的老运营,我倒觉得这事儿得辩证来看。

先说说这个让人又爱又怕的通义千问。说白了就是个智能小秘书,能陪你聊天、帮你写文案,甚至还能给点营销建议。记得上个月我试着让它生成产品描述,嘿,还真像模像样的!不过当我让它帮忙选品时,就露馅了——推荐的热水器居然出现在工业配件类目里,这要真照搬可就闹笑话了。

说到这儿,相信有经验的运营都懂:AI在选品定位、店铺装修这些需要商业嗅觉的环节,还真不如咱们这些『老司机』。就像上周帮客户调整广告投放,系统推荐的词包看着数据漂亮,实际转化率却不如手动筛选的长尾词。这事儿要交给AI,估计得把预算都打水漂。

现在行业里主要流传着三种预测:最极端的是AI完全取代人工,要我说这可能性就跟中彩票似的。第二种是AI当助手帮我们提效,这个我倒举双手赞成——毕竟谁不想多个24小时待命的帮手呢?第三种说AI可能水土不服,这种可能性也不能排除,毕竟每个店铺都有独特的经营密码。

特别提醒新手运营朋友,千万别被『智能投放』的名头唬住。上周亲眼见个刚入行的小伙完全依赖AI选品,结果店铺流量暴跌40%。最后还是靠人工分析竞品数据,才把排名拉回来。你看,AI就像刚入职的实习生,需要老员工带着才能少走弯路。

说到底,通义千问这类工具应该成为我们的『智能工具箱』,而不是『替代方案』。就像开车时用导航,最后把握方向盘的还得是司机本人。咱们运营要做的,就是保持学习,把AI变成自己的『超能力』,而不是被它牵着鼻子走。你觉得呢?欢迎在评论区聊聊你的AI使用体验。