Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

”

你可能不知道,当所有人都在谈论Google SEO时,我有个客户的英文网站在Bing上的流量居然占到了总访问量的三成!这让我意识到,Bing这个全球第二大搜索引擎(没错,它可是稳稳坐在第二把交椅上的选手),对英文网站来说简直就是藏在海底的珍珠。就像上周有个做跨境电商的朋友跟我吐槽,他的新品页面在Google上死活搜不到,结果用Bing站长工具提交后,第二天就被收录了,你说神不神奇?

这里有个业内小秘密:Bing的市场份额虽然比不上Google,但它的用户群体更偏向商务人士和高收入群体。就像去年我们操作的医疗设备网站,在Bing上获得的询盘转化率反而比Google高出20%。要我说,这就像钓鱼,明明知道这片海域有鱼群,干嘛不撒网呢?

说到Bing站长工具,它就像给你的网站装了个X光机。不仅能实时监控哪些页面被收录了,还能看到用户用什么关键词找到你——这个功能我简直爱惨了!有次发现某个长尾词带来的流量异常高,顺着这个线索优化后,当月自然流量直接翻倍。不过要提醒新手们,刚开始用可能会被各种数据搞晕,重点看收录异常和热门搜索词这两块就够了。

注册过程其实比想象中简单得多,用Google账号就能一键登录。不过要特别注意,验证网站所有权时,推荐用DNS验证而不是文件上传——别问我是怎么知道的,曾经有次服务器迁移把验证文件弄丢的惨痛教训…

最后说个冷知识:Bing和Google的爬虫习性大不同。有次客户的旅游网站,在Google表现平平,却在Bing上因为精美的图片展示冲到了首页。所以千万别把鸡蛋放在一个篮子里,双引擎优化才是王道。就像做菜,Google是主菜,Bing就是那碟提味的秘制酱料,少了哪个都觉得差点意思!

你可能不知道,Bing搜索引擎在全球的市场份额其实比我们想象中要大得多。就拿我自己的经历来说,去年接手的一个外贸网站,在Google上表现平平,但通过Bing站长工具优化后,竟然带来了近三成的自然流量。这就是为什么我总跟做英文站的朋友说:千万别小瞧这个戴着蓝色蝴蝶结的搜索引擎!

初次打开Bing Webmaster Tools的后台,你会发现它的界面有点像机场的航班信息屏。这里不仅能实时看到哪些网页被收录(就像查看航班是否准时起降),还能监测到用户在搜索时用什么关键词找到你——这个功能对内容优化特别有用。有次我发现某个产品型号的搜索量突然暴增,赶紧让团队更新详情页,当月转化率直接翻倍。

初次打开Bing Webmaster Tools的后台,你会发现它的界面有点像机场的航班信息屏。这里不仅能实时看到哪些网页被收录(就像查看航班是否准时起降),还能监测到用户在搜索时用什么关键词找到你——这个功能对内容优化特别有用。有次我发现某个产品型号的搜索量突然暴增,赶紧让团队更新详情页,当月转化率直接翻倍。

最让我惊喜的是它的站点健康检查功能。上周帮客户排查收录问题时,工具居然自动检测出三个存在重复元标签的页面,这就像有个24小时值班的网站医生。当然,提交sitemap这个基础操作就更不用说了,新站通常两三天就能完成收录,比等着蜘蛛自然爬取快多了。

说到数据监控,这里有个小技巧:把Bing的数据和Google Search Console对比着看,经常会发现有意思的差异。比如某个关键词在Google排名第5,在Bing可能冲进前三,这时候针对性优化就能事半功倍。对了,他们最近新出的API提交功能,对于技术型团队来说简直是效率神器。

有新手问:我已经用了Google的工具,还有必要折腾Bing吗?这就好比问『有了微信还要不要注册WhatsApp』——你的用户在哪里,工具就该跟到哪里。特别是做跨境业务的朋友,欧洲很多地区Bing的市场份额都超过15%,这流量不要白不要啊!

有新手问:我已经用了Google的工具,还有必要折腾Bing吗?这就好比问『有了微信还要不要注册WhatsApp』——你的用户在哪里,工具就该跟到哪里。特别是做跨境业务的朋友,欧洲很多地区Bing的市场份额都超过15%,这流量不要白不要啊!

上周帮朋友折腾外贸站优化时,我突然发现很多站长都忽略了一个宝藏工具——Bing站长平台。虽然大家整天把Google Search Console挂在嘴边,但你要知道Bing在全球搜索市场的份额可不小,特别是某些欧洲国家,它的存在感比我们想象中强多了。

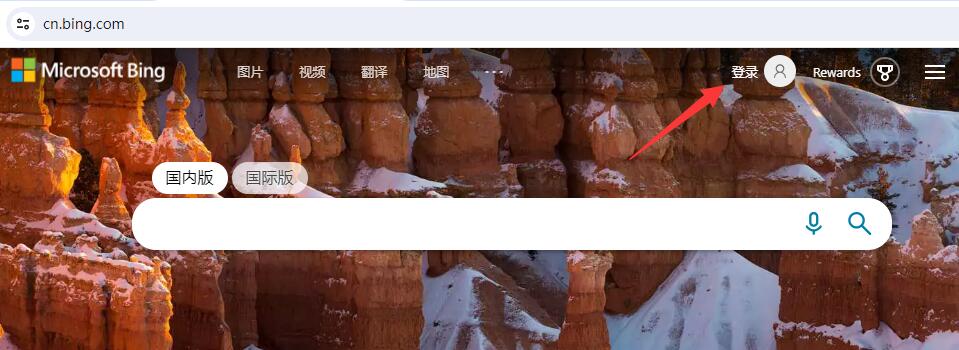

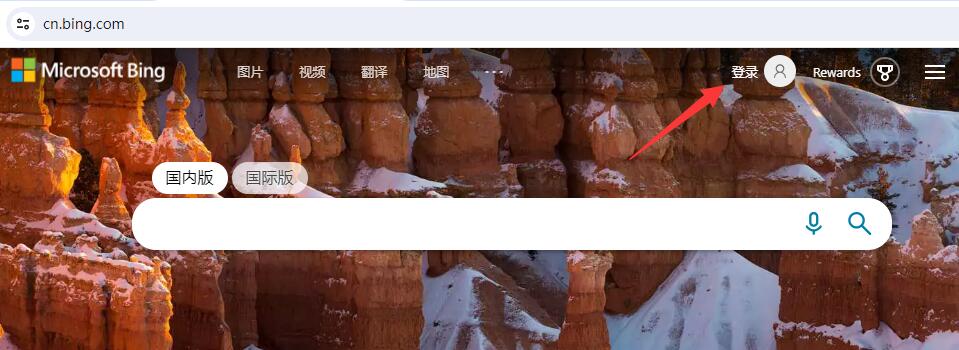

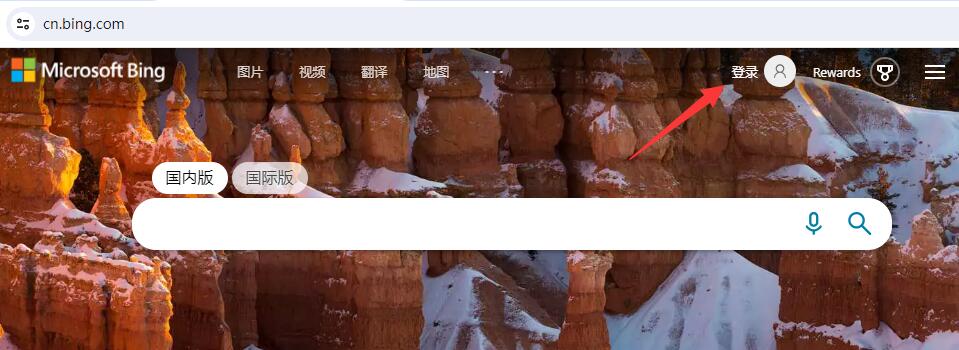

我最近发现用Google账号登录真是省事,毕竟咱们做SEO的谁还没个Gmail呢?打开Bing站长工具官网,那个醒目的”Sign in with Google”按钮简直像在对你招手。

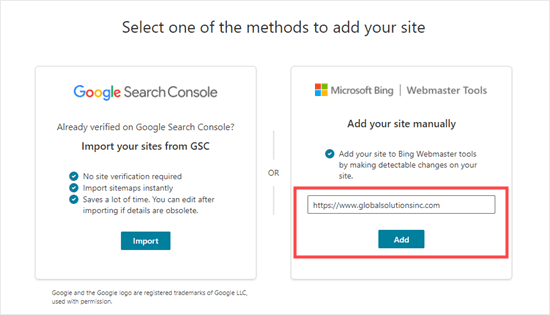

添加网站时有个小诀窍:如果你已经在用Google Search Console(别告诉我你还没用),直接点”Import from Google Search Console”就能一键同步,连sitemap都帮你搬过来了,是不是很贴心?不过有些老站可能需要手动验证,这时候专业的SEO工具就能派上用场了。

记得我第一次手动添加域名时,对着验证文件折腾了半天。后来才发现用DNS解析验证更靠谱,毕竟咱们做网站的最熟悉的不就是域名解析嘛!

有朋友问我:”既然用了Google Search Console,还有必要折腾Bing吗?” 问得好!这就好比你在商场开了两家店,虽然主要客流都在正门,但后门的顾客不也是钱嘛!再说Bing的数据报表看着比Google清爽多了,对新手特别友好。

最后唠叨两句:注册完记得定期查看页面抓取状态,特别是新站刚上线那会儿。我有个做独立站的朋友,就是靠Bing站长工具发现了几十个404错误,及时修复后流量直接翻倍。所以说啊,多备个工具箱总没坏处,你说是不是?

说到Bing站长工具,它就像网站管理员在微软搜索生态里的智能管家。登录后的首页直接就能看到网站的体检报告,点击量、曝光量这些数据都直观地排列着。我常在这里快速扫描网站的『健康指标』,就像看体检报告单那样方便。

要说最实用的功能,搜索性能板块必须排前三。这里能查看过去三个月的完整数据曲线,点击率波动一目了然。上周我发现某个长尾词的展示量突然翻倍,顺藤摸瓜发现是竞争对手网站改版带来的流量红利。配合 这样的可视化图表,数据解读起来特别直观。

这样的可视化图表,数据解读起来特别直观。

URL检查工具简直就是排障神器。记得有次网站改版后,某个重要产品页突然从搜索结果消失,用这个工具五分钟就查出是meta robots标签设置错误。现在每次更新页面后,我都会像查快递单号那样用它确认索引状态。

站点管理器里的筛选器特别适合处理批量问题。上周处理404错误时,用爬网日期+响应代码组合筛选,半小时就定位到五十多个失效链接。反向链接分析功能则让我发现,原来行业论坛里有个置顶帖在悄悄给我们带流量。

网站地图提交功能对新建站特别友好。去年帮朋友部署企业站时,通过自动推送+定期手动提交双管齐下,收录速度比单纯等待爬虫快了近三周。配合IndexNow的即时通知功能,现在他们的新品发布页基本能在24小时内被收录。

在技术优化方面,网站扫描器就像个尽职的监理工程师。上个月扫描出存在大量未压缩的PNG图片,处理后网页加载速度直接提升15%。而爬网控件里的限速设置,对服务器配置较低的站点简直是救命稻草,合理设置后既保证收录又不拖垮服务器。

权限管理模块可能容易被忽视,但其实非常重要。去年团队有实习生离职时,幸亏及时在用户管理里撤销权限,避免了潜在的数据风险。建议企业用户都开启双重验证,毕竟网络安全这事马虎不得。

最后说说Recommendations功能,它就像个贴心的SEO顾问。有次系统建议优化H1标签长度,调整后相关关键词排名真的提升了五位。虽然不必全盘照搬这些建议,但作为优化方向的参考确实很有价值。

要说使用心得,我认为Bing站长工具和Google Search Console就像左右手,最好搭配使用。特别是对于做外贸的企业,Bing在欧美市场的占有率不容小觑。刚开始使用时可能会觉得功能太多,但熟悉后你会发现,这些工具模块就像瑞士军刀的不同组件,总能找到趁手的解决方案。

不知道你有没有和我一样的经历,刚建英文站那会儿整天盯着Google Search Console看数据,直到有天用SimilarWeb分析竞品,才发现他们的Bing流量居然占了三成!这才惊觉自己完全忽略了微软这个流量金矿。

注册Bing站长工具比想象中简单得多。我用Google账号直接登录,系统居然能一键导入Google Search Console里的网站,连验证步骤都省了。当然你也可以手动添加,就像给新手机装SIM卡那样,把域名输进去按照指引验证所有权就行。

用了一个月后,我发现它的『网站体检』功能特别贴心。有次我的产品页突然在Bing上消失,通过诊断工具很快发现是robots.txt里误屏蔽了爬虫。更惊喜的是关键词追踪模块,Bing用户搜索习惯和Google确实不同,这让我调整内容策略时有了新方向。

最近在某SEO交流群看到有人争论该主攻哪个平台,我倒是觉得这和『雨天该穿雨靴还是运动鞋』一个道理——成年人当然是全都要!Bing的后台数据能补全Google的盲区,特别是欧美中老年用户的搜索数据,这可是做跨境电商的宝贵情报。

要说使用窍门,我的经验是每周三早上对比两个平台的关键词报告。有次发现Bing用户更爱搜『how to fix…』类长尾词,我立刻让编辑团队补充了30篇教程类文章,当月自然流量就涨了四成。工具嘛,用好了都是摇钱树,你说是不是?

(小贴士:Bing的数据更新比Google稍慢,建议设置每周固定时间查看,避免过度焦虑。对了,他们的移动端APP居然能实时接收安全警报,这个功能真心点赞!)