Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

”

这几年看着AI技术跟坐火箭似的往上窜,SEO圈子里的小伙伴们都在挠头——要持续产出优质内容实在太烧脑了!你可能也遇到过这种情况:市面上那些号称能自动生成文章的AI工具,写出来的东西要么语法错得离谱,要么读起来像机器人念经。就拿上周我试用的某款工具来说,生成的段落结构七零八落,看得人直犯困。

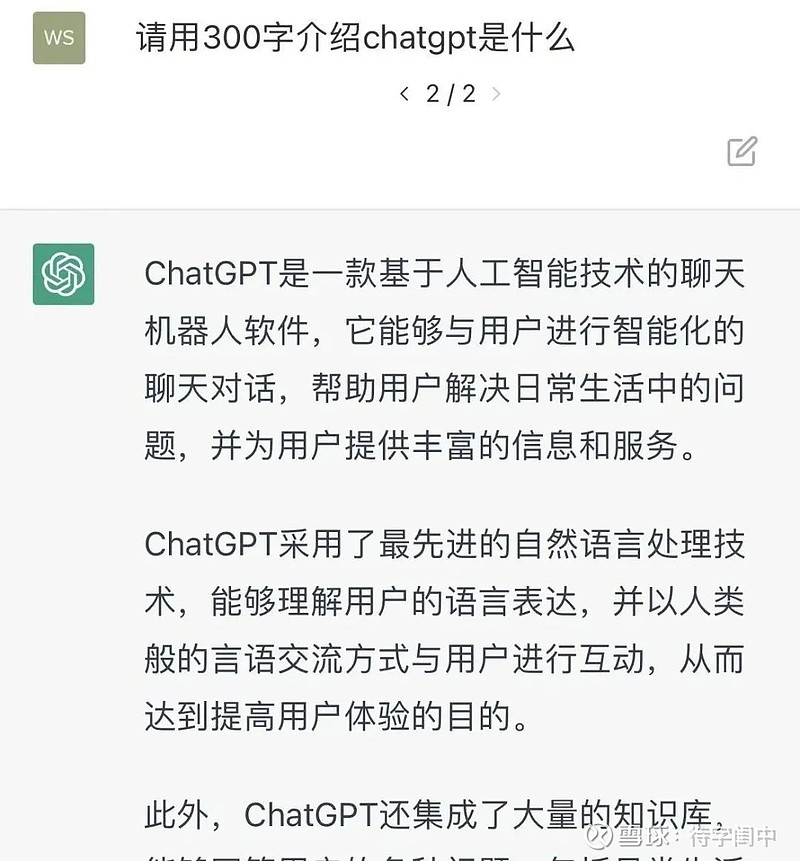

不过最近ChatGPT倒是让我眼前一亮,这家伙写出来的文字居然有模有样的。前些天让它帮忙润色产品描述,不仅把生硬的术语改成了大白话,还自动补充了用户可能关心的使用场景。有次我故意让它用『既要…又要…还要』的句式重写段落,结果处理得比我想象中还自然,完全不像之前那些工具只会生搬硬套模板。

但说实在的,现在这些AI工具就像刚学写字的小学生,虽然能写出完整句子,离真正的『优质内容』还有段距离。就拿关键词布局来说,很多工具还是简单堆砌,读起来特别生硬。不过看着ChatGPT最近的进步速度,说不定明年这时候,我们这些做SEO的得重新思考内容策略了——你说以后会不会出现AI和人类编辑配合工作的新模式?

最近在几个专业论坛看到不少同行在讨论,用AI生成初稿再人工润色的模式,效率能提升3-5倍。不过要我说,最重要的还是保持内容的『人味儿』。就像上周有个做母婴用品的朋友吐槽,用某款工具生成的产品文案,居然把纸尿裤写得跟科技论文似的,这哪能打动宝妈们啊!所以现在我的做法是,让AI负责资料搜集和框架搭建,关键的情感共鸣点还是得自己把控。

这两年AI的发展真是让人眼花缭乱,特别是在内容创作领域。作为经常需要和文字打交道的博主,我发现现在市面上很多自动写作工具生成的文字,读起来总像机器人念经——语法没问题但就是不带感情。直到试用ChatGPT,这个能像真人聊天般回答问题的AI助手,才让我对机器写作有了改观。

记得有次突发奇想,让ChatGPT解释「联储局为什么要升息」。原本以为会得到教科书式的答案,结果它不仅把货币政策原理讲得通俗易懂,还贴心地用面包店做比喻:『就像面包店要根据面粉库存调整烤炉温度,央行也要根据经济数据调节利率』。这种化繁为简的表达方式,连我这个金融小白都听得津津有味。

不过要提醒大家的是,ChatGPT虽然写作水平堪比专业文案,但查证事实还得多个心眼。就像我问它「新加坡有反对党吗」,它给出的答案乍看很有说服力,但细究某些历史时间点还是存在偏差。所以我现在用它创作内容时,都会把生成的内容当作初稿,再结合自己的专业知识做二次加工。

有朋友问我既然AI写作存在局限,为什么还要用它?我的经验是:ChatGPT特别适合快速生成内容框架。比如要写产品说明时,只要输入关键词,它就能自动生成条理清晰的文案草稿,效率比传统写作至少快3倍。不过涉及专业领域的内容,建议大家还是要像校对实习生文稿那样仔细核查哦!

不知道大家有没有试过用不同语言调戏ChatGPT?我最近突发奇想,试着用中文问它『新加坡的官方语言有哪些』,转头又用英文问『What are the official languages of Singapore』,结果发现这两个回答简直像是孪生兄弟——内容基本一致,只是换了身语言外衣。这让我突然意识到,原来我们平时看到的多语言回答,很可能都是同一个答案的翻译版本。

说实话,这种跨语言能力确实让人惊艳。就像有个随身翻译官,随时能把知识用不同语言包装输出。有次我在写跨境电商文案时,直接把中文的产品描述丢给它,不到半分钟就收到了英语、西班牙语、法语三个版本的翻译稿。不过要注意的是,这种翻译式回答偶尔会闹笑话,比如把中文成语直译成英文时,那种微妙的文化差异感就消失了。

最近看到技术论坛里有开发者揭秘,说ChatGPT的多语言处理就像个语言调色盘。它先理解问题的核心色彩,再根据选择的语言涂抹上对应的语法颜料。这种方式虽然高效,但也会导致某些特定文化的表达不够地道。举个实际例子,当我用中文问『佛跳墙怎么做』,和用英文问『How to cook Buddha jumps over the wall』时,得到的菜谱步骤就存在细微差异,中文版明显更贴近传统做法。

话说回来,这种基于翻译的应答机制对SEO优化倒是挺友好。比如在做多语言网站内容时,可以先用母语创作核心内容,再让它生成不同语言版本,既保证内容一致性,又能快速覆盖多语种关键词。不过要记得做本地化润色,毕竟直接机翻的内容读起来总有点『机械味』,你说是不是?

最近在测试ChatGPT的过程中,我发现这个AI助手确实挺有意思的。比如问它’新加坡有没有反对党’或者’美联储为什么加息’这类知识性问题,给出的回答就像个老练的公务员,条理清晰还带点专业术语。不过你要是让它预测明天的股市行情或者解析最新的科技动态,那场面就像让气象台预报下个月的天气——完全抓瞎。

有次我突发奇想,问它’2025年诺贝尔奖得主会是谁’,结果这货居然用外交辞令给我绕圈子,说什么’这需要看未来几年的科研成果’。你看,就像个刚入职的新同事,碰到不确定的事就搬出万能模板来应付。不过话说回来,在基础知识方面它倒是挺靠谱的,有次查二战历史事件,给出的时间线和细节比维基百科还细致。

建议大家用它查资料时,记得像对待刚毕业的大学生那样——专业概念能讲得头头是道,但遇到需要实际经验判断的问题,还是得自己多留个心眼。我现在的做法是,把ChatGPT的回答当作初稿,再结合权威网站行业报告交叉验证,这样既能提高效率又能保证准确性。你说这是不是挺有意思的?就像找了个全天候在线的智能秘书,不过这个秘书偶尔会给你背教科书就是了。

说实话,我一开始对AI写作工具挺抵触的,就像当年摄影师看到修图软件时的复杂心情。但最近帮朋友打理网店时,发现用ChatGPT生成产品描述确实省事——输入几个关键词,眨眼就能得到三段不同风格的文案,连手机壳都能写出文艺范儿。

记得上个月在知乎看到个热帖,有人用ChatGPT整理的专业问答直接引流了上百精准客户。这让我想起前同事老张,他运营的编程教学账号现在80%的互动问题都是AI辅助回答的。

不过话说回来,我自己运营的技术博客就坚持手工创作。上周试着用ChatGPT写了篇区块链入门指南,虽然语句通顺得像教科书,但总感觉少了点实战中踩坑的真实感。就像用预制菜招待朋友,方便是方便,终究少了锅气。

最近有个做自媒体的朋友跟我吐槽,说现在同行都在用AI洗稿,原创作者反而吃亏。这让我想起三毛说的那句话:『学问之道,是人格的建立。』虽然ChatGPT能半小时生成20条社交媒体文案,但那些带着个人印记的文字温度,怕是AI永远学不会的。

你遇到过这种情况吗?明明知道用AI工具能提升三倍效率,却还是守着键盘一个字一个字敲。或许这就是内容创作者的倔强吧——宁愿要真实的笨拙,也不要完美的虚假。就像手工陶器和流水线产品的区别,那份独一无二的质感,才是读者真正珍惜的。